FFGS、「固定費の活用度高める」- オフセットとデジタルの最適生産基盤構築へ

印刷経営の新たな「メソッド」発表〜「余剰」を再分配へ

富士フイルムが考えるDX構想

富士フイルムが考える「印刷業界への価値提供」について田村課長は、「オフセット印刷とデジタル印刷の共存による最適生産環境を基盤として、DX/Create On Demand(増力化)の両輪を構築する長期的な関係に基づく支援が我々の提供できる価値だと認識している。とくにDX領域は、早急な対応が必要であり、営業から製造まで、印刷業界の全業務に渡る支援を準備している」と語る。

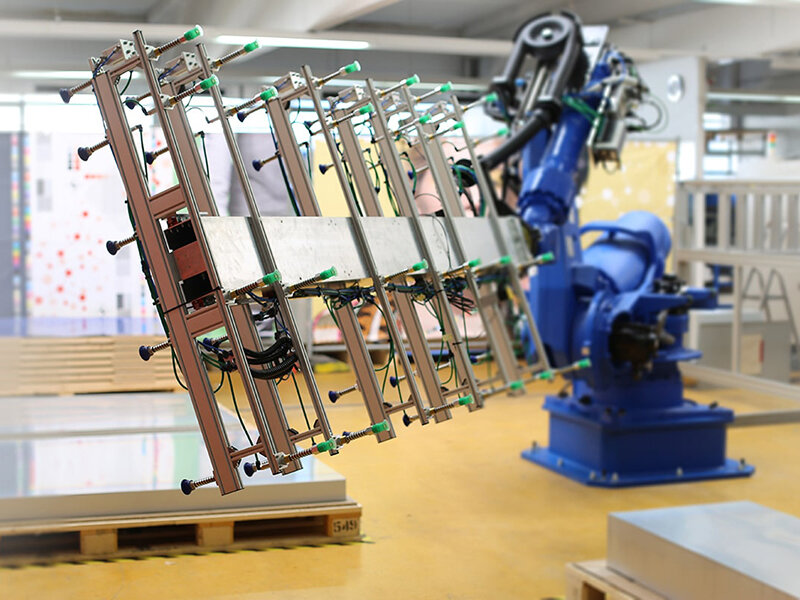

そこで今回、FFGSが改めて提唱するのが「オフセットとデジタルの最適生産基盤の構築」である。「オフセット印刷を主体としつつも、デジタルを活用することによる最適な生産体制を整え、土台をしっかり整えることで、そこに生み出された『余剰』は組織の『柔軟性』となり、さらに企業価値へと発展させることができる」(田村課長)

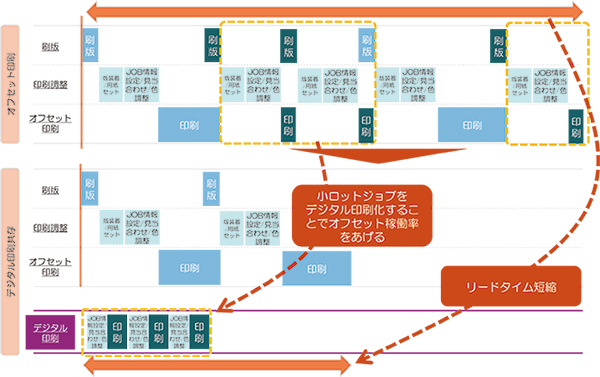

この最適生産の狙いは、▽オフセット印刷の稼働効率を上げる▽働き方改革を背景に総労働時間の短縮を図ることにある。また、実現の方向性としては、オフセットとデジタルの並行生産体制を整え、都度最適設備を選択することで、▽段取り替えの極少化▽オフセットは大ロットジョブに特化▽標準化されたフレキシブルな生産シフト▽全体最適でのリードタイム短縮し、生産柔軟性を上げる▽デジタル印刷での生産も視野に柔軟な工程管理を実現する─などが挙げられる。

オフセット印刷とデジタル印刷の共存イメージとしては、実際の印刷時間の少ないジョブ(小部数・小ロット)をデジタル印刷に振り向けることによりリードタイムを短縮し、オフセット印刷での余剰・柔軟性を確保すること。そのためには、状況・状態の「見える化」からはじめる必要がある。

「最適生産基盤構築に向けては、徹底的に現状を知り、考えることが肝要だ。富士フイルムの考える問題解決メソッドを通して、しっかりと現状を凝視し、どんな問題がどこに存在し、何故発生しているのかを皆様とともに考えていきたい」(田村課長)

最後に田村課長は、「今回は、とくに足元の土台固めが重要で、そのためにジョブの実態を見える化し、現状把握することが重要であると提案させていただいた。次に、工程間の全体最適や仕組化といったこと、あるいは新規事業への展開にも富士フイルムグループが何をお手伝いできるのかを、しっかり示していく必要があると思っている」との考えを示した上で、「デジタルは、手段として有効活用するために、企業のWANT/MUST/CANという動機付けがきちんと存在していることが前提。我々はCANにおける共創パートナーとしての役割を担い、業界に貢献していきたいと考えている」と語った。

アフターコロナを生き抜く印刷会社の「パートナー」

富士フイルムグループでは、今回の「最適生産環境の構築」という考え方を訴求するにあたり、「もっとロジカルにメソッド化する必要がある」という認識のもと、2017年から旧富士ゼロックスの研究開発部隊とSE部隊が中心となって印刷工程の改善に関する研究を進めてきた。

一方、印刷業界では「働き方改革」への対応に加え、新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の経験を強いられ、経営が未だに第5波の影響下にある中で、アフターコロナ時代の「ニューノーマル経営」についての議論がすでに始まっている。そこで、アフターコロナを生き残るための処方のひとつとして、富士フイルムグループが横断的に提供できる価値をロジカルにメソッド化したのが「オフセットとデジタルの最適生産基盤の構築」である。

また、今年7月1日付で、富士フイルムの「グラフィックシステム事業部」と富士フイルムビジネスイノベーション(旧富士ゼロックス)の「グラフィックコミュニケーションサービス事業本部」が統合され、「グラフィックコミュニケーション事業部」が設立されたことも、この「最適生産」訴求を後押しする形となっている。今年4月まで旧富士ゼロックスで営業部門を統括していた鈴木部長は、「PODはOA業界各社が作り上げてきたが、『オフセットとデジタルの最適生産』を語る上で、確立された価値観や営業手法、現時点での印刷リテラシーなどを考察するに、印刷DXをPOD文化だけで先導するには限界がある。今回の事業統合によって、刷版事業の顧客基盤を持つFFGSと、デジタル印刷を得意とする富士フイルムビジネスイノベーションのソリューションを融合させ、印刷の生産現場に対して、改めてその概念とソリューションを、『DX』をひとつの切り口として訴求できる立場になった」と説明し、「最適生産」という概念を核に、その環境づくりの支援でアフターコロナ時代を生き抜く印刷会社との「パートナーシップ」を改めて宣言している。