NPCコーポレーション、脱・紙の発想で「目的に寄り添う提案」〜印刷会社らしくない感性で創注

西井 一雄 新社長に聞く

2024年12月、(株)NPCコーポレーション(本社/大阪市北区)は西井幾雄氏が代表取締役会長に就任し、西井一雄氏が新たに代表取締役社長に就任した。異業種でキャリアを積み、入社後は長く総務・経理の分野で手腕を発揮してきた新社長が掲げるのは「脱・紙」の発想による「印刷を売らない印刷会社」への構造転換である。そこで今回、印刷物のその先にある「顧客の目的」に寄り添う提案型営業、教育分野への深耕、そして社内体制の見直しと人材育成にかける思いについて新社長に話を聞いた。

「印刷を売らない」印刷会社としての構造改革

「社長に就任して最初に心掛けたのは、得意先を知ることであった」。2024年12月15日に社長に就任した西井一雄氏は、現在も営業担当とともに顧客先への訪問を重ねる日々を送る。前職では半導体装置の営業に従事し、NPCコーポレーションに入社後は主に総務・経理部門を担ってきた。長く営業現場とは距離のある立場にあったからこそ、「まずは現場に出て、実情を自らの目で確かめる」ことにこだわっているという。

同社では、一般企業や教育機関といったエンドユーザーに加え、同業の印刷会社からの商業印刷物の仲間仕事も請け負っている。厚紙を扱う企業から薄紙印刷を請け負うなど、業態の棲み分けを活かした協業が奏功している。しかしながら、営業に出ると印刷市場全体としては依然として縮小傾向が続いていることを実感するという。

「営業に出ても『印刷の話』が出てくることはまずない。大学を訪れても、話題に上がるのは学生募集や教育の方向性などであり、印刷物の仕様について話すようなことはほとんどないのが現実だ」

このような状況に対応するため、西井社長は営業には常に「その印刷物は何のために存在するのか」を掘り下げるように促している。学生募集や学校PRといった目的が明確になれば、紙媒体よりもWebやノベルティの方が効果的な場合もある。「印刷」の話を一切しない提案であっても、それが顧客の目的にかなうものであれば意味がある。むしろ、「印刷会社らしからぬ提案」こそが、これからの営業に求められる姿勢だと強調する。

教育業界への深耕とAR活用の可能性

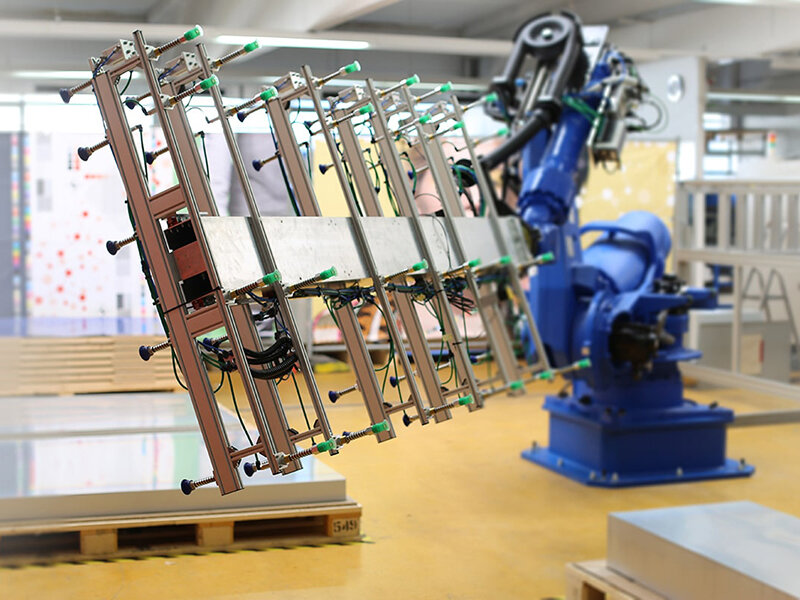

現在、同社がとくに注力しているのは教育分野へのアプローチだ。大学をはじめ、私立中学、高校、公立小学校までを含めた「教育産業」全体を主要なターゲットに据え、印刷物に加えてARや動画、ノベルティを組み合わせた総合的な提案により成果を上げている。

「教育分野の売上は全体の約3割だが、今後さらに伸ばしていきたいと考えている。従来の印刷物に加えて、ARフォトフレームなどの企画も好評を得ている」

例えば、大学の入学式では新入生と保護者が大学名入りの看板の前で記念撮影を行うのが恒例となっている。しかし、当日は撮影の順番待ちが長蛇の列となり混雑するのが常である。そこで同社では、この看板をARで再現し、どこでも記念撮影が可能なサービスを提供した。スマートフォンを使って自宅やキャンパス内の任意の場所で撮影できるこの手法は、親世代にも学生にも好評であり、大学側からの評価も高い。また、社内の『大学問題研究所』をより活用し、シンポジウムをはじめ、コンサル的なサービスを強化する予定である。

さらに、企業案件においてもARを活用したプロモーションが好評を得ている。バレーボールトップリーグSVリーグ所属のバレーボールチーム応援施策では、来場者がQRコードで来場を記録し、ARゲームの体験によってポイントを獲得。そのポイント数に応じて、選手のユニフォームなどのグッズがプレゼントされる仕組みを構築した。印刷物にとどまらず、リアルとデジタルを融合させたプロモーションとして注目されている。

「印刷もARも、あくまでも道具に過ぎない。顧客が本当に必要とするものがあれば、たとえ自社に手段がなかったとしても、外部から調達すればよい。最近では若手営業が『学校のキャラクター入り靴下』を提案し、採用された事例もある」

顧客の目的に最も適した手段を柔軟に選び、真摯に寄り添う姿勢こそが、同社の信頼を支える基盤となっている。

営業には、顧客に「会える」ことの価値を感じられる人材に

創業90余年の同社は活版からオフセット、写植からDTP、電算写植からプログラミングによる自動組版へと、技術の大きな変遷を幾度も乗り越えてきた。かつては複数存在した関連会社も時代の流れに応じて統合され、現在のNPCコーポレーションとしての体制が確立された。「当社は保守的な側面もあるが、多くの失敗もしながら、変化には無理からにでも対応してきた」。

同社では20代の営業社員は全体の1〜2割程度にとどまり、平均年齢は決して若くはないが、「新しいことに挑戦するのに年齢は関係ない」と強調する。

ただ、人手不足が進む中、若手を中心に人材育成に継続的に力を入れているのは事実で、その中でも西井社長が重視しているのは、「営業は常に顧客に会ってもらうための努力を続けていかなければならない」という姿勢である。

「半導体営業では、顧客から見て何かしらのメリットがなければ顧客に面談してもらうことすらできなかった。それに対して印刷会社は、原稿のやり取りや校正の確認などで頻繁に得意先を訪問できる機会がある。しかし、それに甘えてしまい『顧客に会える』ということ自体の価値を見失っているような気がする。だからこそ、1回1回の訪問に意義を持たせ、相手の課題を引き出す力と、印刷物の内容にまで踏み込んで理解する姿勢を徹底するよう営業には求めている」

さらに、社内ではAIを活用したプログラム開発や画像処理ツールの導入を進めるとともに、阪神・淡路大震災から30年を迎えた今年は、「災害」をキーワードに、VRコンテンツの提供や防災啓発支援のソリューション開発にも取り組み始めて

いる。

「新しい分野に進むためには『テーマ』を持って動くことが重要である。成功するかどうかはとにかく、まずは考えて、動いてみるというプロセス自体に価値があると考えている」

100周年は通過点。1年1年の積み重ねにこそ意味がある

同社は2031年に創業100周年を迎える。しかし、西井社長はその節目に対して冷静だ。

「『継続は力なり』ではあるが、古い会社であること自体に価値があるとは思っていない。本当に重要なのは、1年1年、何を積み重ねてきたかという『中身』である。100周年はあくまでも通過点に過ぎない」

同社では100周年に向けて大きな売上目標を立てるよりも、持続可能な利益体質の確立、従業員の待遇改善、社会貢献などの内容を積み重ねていくという。同社は今後も印刷に軸足を置きつつも、社会に寄り添う提案を重ねることで、新たな役割と存在価値を築いていく考えだ。