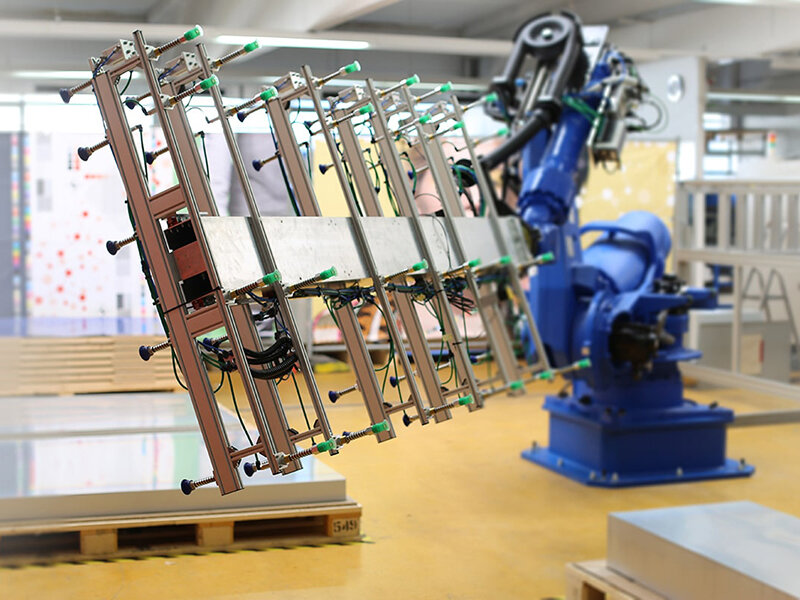

芳野YMマシナリー、乱丁検査システム「Trident-Ⅱ」 新バージョンをリリース

広い視野を保ったまま微細な違いを検出

製本現場における乱丁検査の信頼性を高めるべく、芳野YMマシナリー(株)(本社/埼玉県戸田市、島崎啓一社長)は2025年9月、乱丁検査システム「Trident-II」の新バージョンをリリースした。従来から安定検査と詳細なログ機能で高い評価を得てきた同装置に、今回新たに「ハイブリッド差分」と呼ばれるアルゴリズムを搭載。広い視野を保ったまま微細な違いを検出できるこの機能は、カタログや教科書など類似折丁が混在する現場で強い要望が寄せられていたものだ。さらに高画素カメラやコード照合機能なども充実させ、次世代の検査ニーズに応える進化を遂げている。

コントローラー供給停止から生まれた「Trident-II」

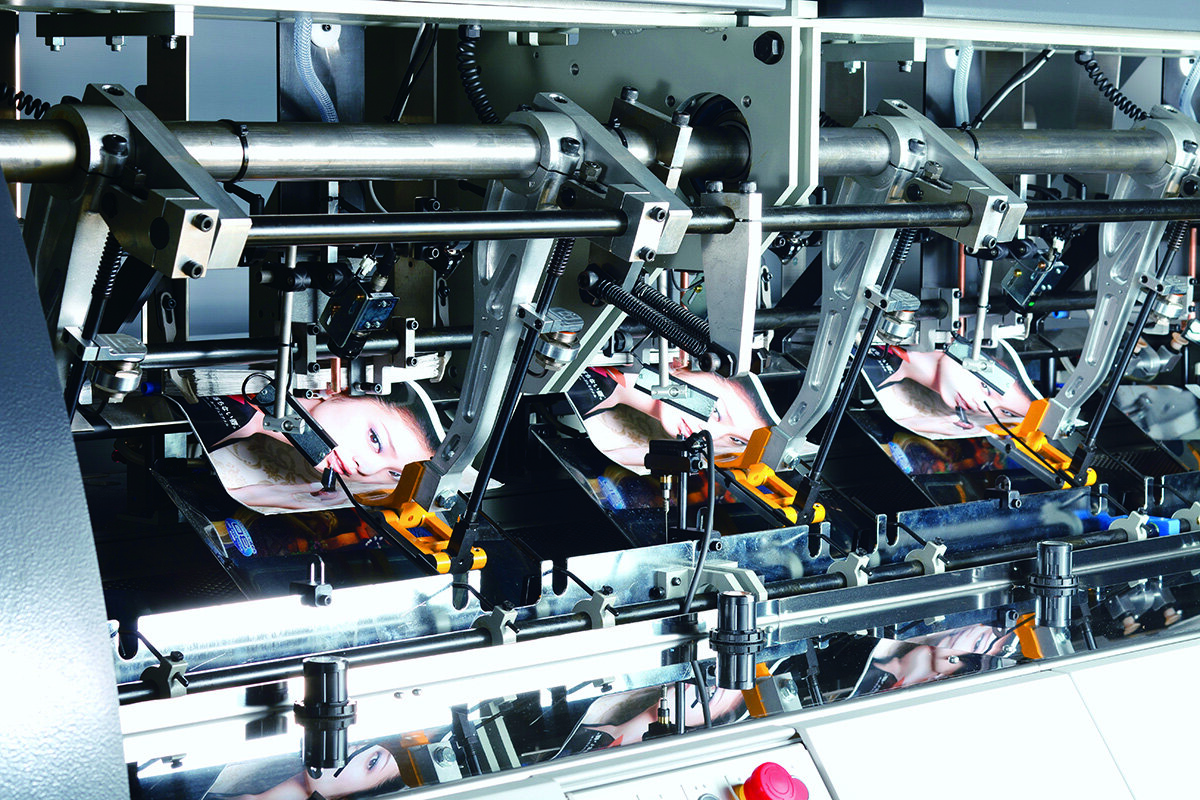

乱丁検査システム「Trident」の歩みは長い。初代「Trident」が登場したのは2003年。当時から安定した検査精度と詳細なログ管理機能によって他社製品との差別化を果たし、多くの製本現場に導入されてきた。その後、2022年のIGASで正式発表された「Trident-II」は、時代の要請に応じてバーコードや二次元コードの照合機能を追加。折丁のドブの部分に小さく印刷されたコードも識別できるように160万画素の高画素カメラを搭載し、検査範囲の広さと安定性をさらに高めた。

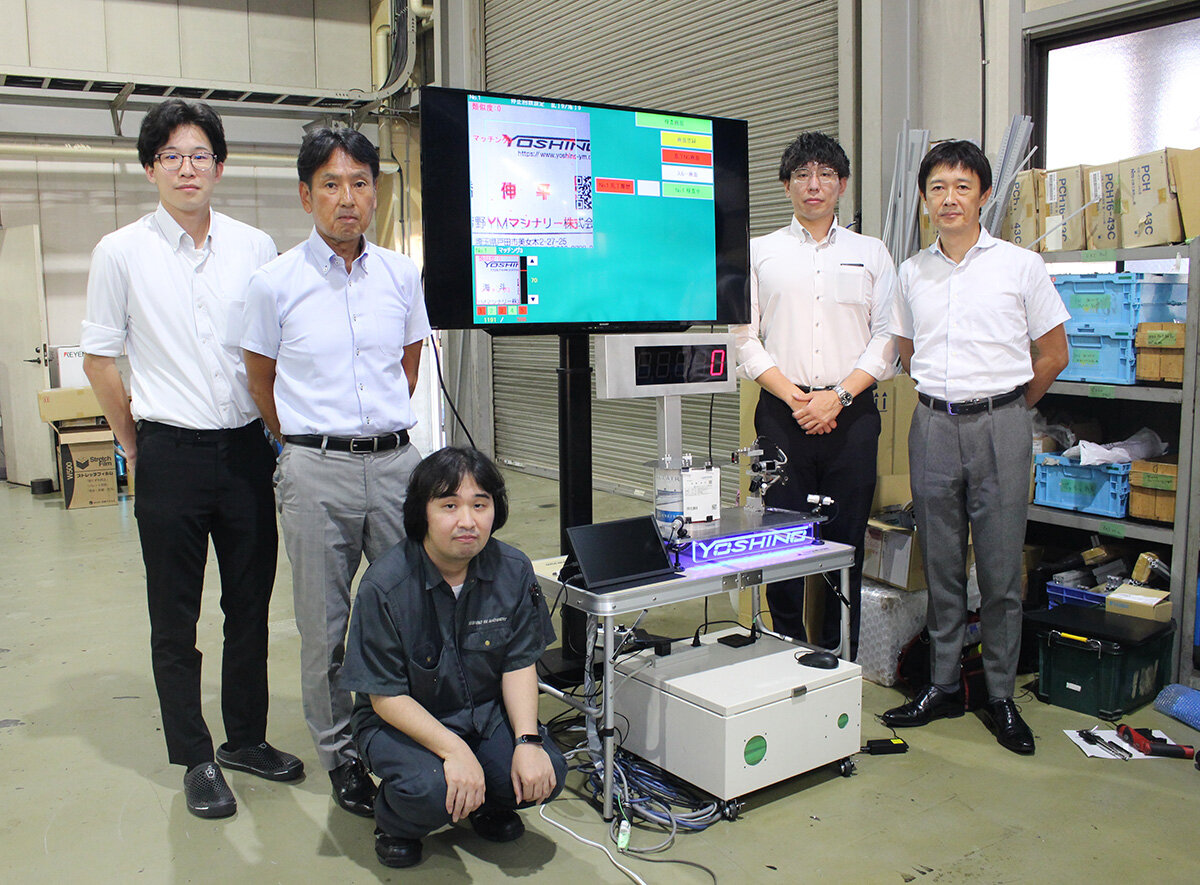

ただし、この進化の背景には重要な転機があった。同社の渡邉一海取締役技術本部長は「コントローラーの開発を依頼していた企業がコントローラーを供給できなくなり、それがTrident-IIの開発に踏み切る契機になった」と振り返る。この環境の変化が、結果的に「Trident-II」開発の契機となったのである。検査範囲の広さを維持しながら誤検知を減らすアルゴリズムや、直感的に操作できるタッチパネル、折丁を二度流すだけで安定登録が完了する仕組みなどを盛り込み、装置の完成度を一段と高めていった。

こうして生まれた「Trident-II」は、従来機の信頼性を受け継ぎつつ、現場の声を吸い上げて強化された装置として進化した。しかし開発陣には、どうしても乗り越えられない課題が残っていた。それが「広い視野の中で、一部分だけの違いを検出する」という要求である。

ユーザーの要望に応えて実現した「ハイブリッド差分」

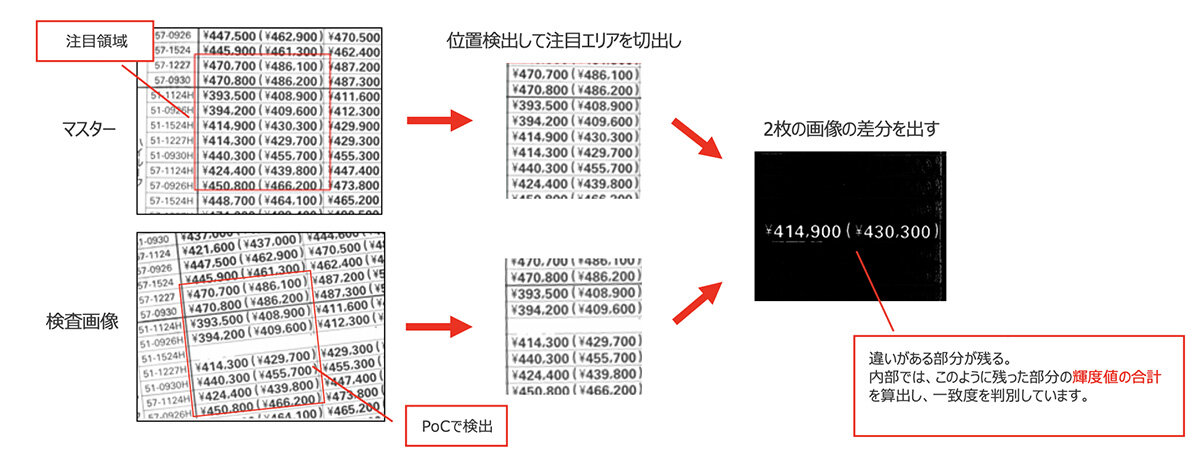

製本現場から寄せられた声の中でも、開発陣が長年にわたって頭を悩ませてきた課題がある。それは「広い視野の中で、一部分だけの違いを検出したい」という要求であった。カタログの価格表や教科書の教師用・生徒用のように、全体の大部分は一致しているものの、一行だけ数値が異なる、あるいは答えが記載されているか否か、といった微細な差異は、従来の検査では見逃されやすかった。視野全体を比較するため、わずかな差分が埋もれてしまうのだ。

「旧バージョンでも、『ここが違うはず』とあらかじめ分かっていれば、指定領域を設定して検査することは可能であるが、実際の製本ラインでは、どこに差異が出るのか事前に予測することはできない。現場からも強い要望があり、何とかしなければと感じていた」と渡邉技術本部長は語る。

そこで新バージョンに搭載されたのが、新アルゴリズム「ハイブリッド差分」である。原理としては、従来から採用している位相限定相関によって、マスター画像と検査画像の位置ズレや回転を正確に補正。その上で注目領域の輝度差を抽出し、完全一致であれば真っ黒な画像、差異があればその部分だけが浮かび上がる差分画像を生成する。これにより、広い40mm角の検査視野を維持しながらも、部分的な違いを検出できるようになった。

このアルゴリズムの実装にあたっては、東京エレクトロン デバイス(株)との共同開発が行われた。同社の技術協力により、長年にわたり解決できなかった要望に応えるシステムが完成した。渡邉技術本部長は「ようやく念願を果たせた機能。お客様に『さらに正確な検査ができるようになりました』と胸を張って伝えられるようになった」と手応えを語る。

国内の更新需要と海外展開強化のきっかけに

新機能を搭載した「Trident-II」は、今後どのような市場で活躍していくのか。国内営業・海外営業を統括する営業部の伊藤英一執行役員営業部長は「まずは、既存ユーザーの更新需要が大きなターゲットになる」と語る。初代「Trident」は長年にわたり全国の製本会社に導入されてきた実績があり、老朽化にともなうリニューアルの声も増えている。新しいアルゴリズムを備えた「Trident-II」は、その第一候補として位置づけられる。

国内市場では、新規に製本ラインを導入するケースは限られている。しかし丁合機において検査カメラは欠かせない装備であり、更新需要のほか、導入時には必ず検討される存在となる。伊藤営業部長は「丁合機と検査システムのセットでの採用は、国内では必然の条件になる。だからこそ、確実に提案を続けることが重要」と強調する。

一方、海外展開では新たな可能性が見えてきた。芳野YMマシナリーは韓国や中国市場に向けてすでに輸出実績を持っており、とくに韓国やインドネシアでは、丁合機と検査カメラを組み合わせた販売実績もある。中国市場では低価格の検査装置が数多く存在するため競争は厳しいが、高い検査精度とログ管理を強みとする「Trident-II」には、同社独自の優位性がある。

伊藤営業部長は「今回の新バージョンは、海外展開の追い風になるはず。とくに『ハイブリッド差分』は他社にはない大きな差別化ポイント。初年度の販売目標は300台を掲げている」と意気込みを語った。

初代と合わせると、すでに国内外を合わせて1万台以上のカメラが稼働しているTridentシリーズ。初代の膨大な設置実績に裏打ちされた信頼性を背景に、さらなる普及に向けた取り組みが本格化する。高精度検査と安定稼働、そして現場ニーズに応えた新アルゴリズムをアドバンテージに、乱丁検査の新たなスタンダードを築いていく考えだ。