芳野YMマシナリー「背巻き装置」導入で持続可能な製本現場へ

省人化と1人あたりの生産性が激増

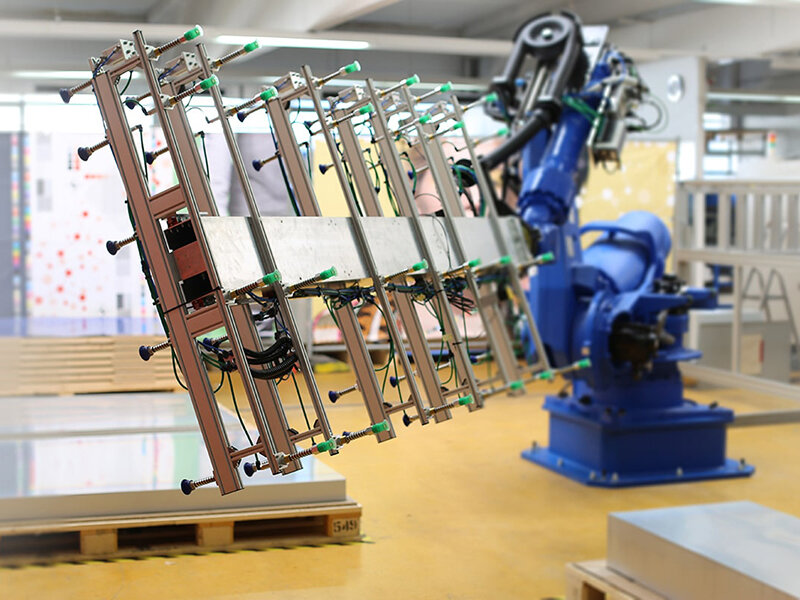

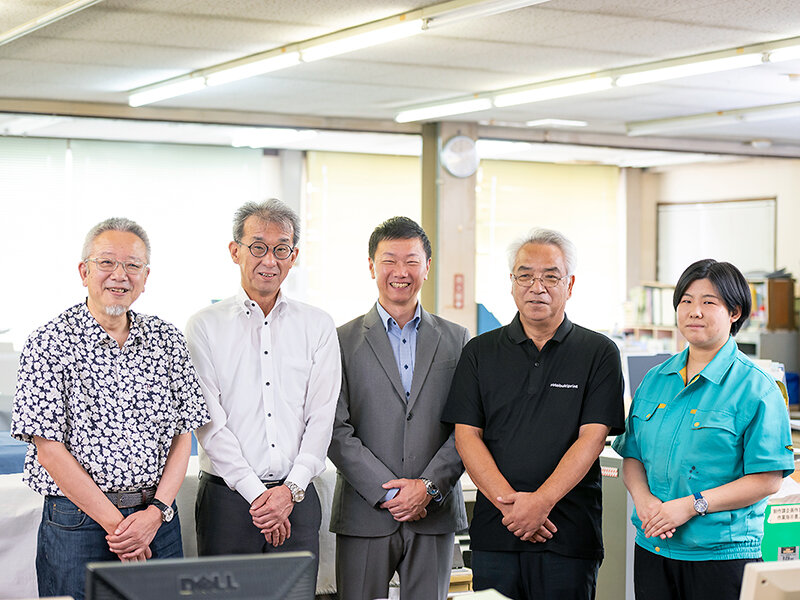

慢性的な人材不足が続く製本業界において、省人化を見据えた設備投資は現場の持続可能性を高める鍵となっている。田中手帳(株)(本社/大阪市住之江区、田中尚寛社長)でも、その重要性を早くから見据え、ここ数年にわたり段階的な設備更新を進めてきた。今年3月に導入した「背巻き装置」は、そうした動きの集大成と言える。開発を手掛けたのは、芳野YMマシナリー(株)のMaebashi Technical Labo R&D事業部。従来2人のオペレーターで対応していた背巻き工程を1人で担える仕様とすることで、省力化と同時に1人あたりの生産性を大幅に引き上げた。

「同じ仕事量を、同じ人数でやっていたのでは意味がない」。田中社長は製本現場の生産体制を語る中、繰り返しこの言葉を口にした。業界全体で受注量が減少傾向にある中では、限られた人員でより高い効率を求められるのが現代の現場の現実だ。かつてのように「仕事をこなすために人を増やす」という選択肢は通用しない。いかに少人数で、品質を落とさず、生産を成立させるかが経営の命題となっている。

そうした考えから、同社では数年前から段階的に省人化を志向した設備投資を進めてきた。今回の背巻き装置の導入もその一環であり、既存の他社製機に代わって採用されたのが、芳野YMマシナリーにオーダーメイドした「背巻き装置」である。「こう見えても機械には詳しいんですわ。とにかく、複雑な設計にはしないで欲しいと頼みました」という田中社長の抽象的な要望に、同社は構造・動線・操作性のすべての面で応える機械をおよそ2年の歳月をかけて開発した。

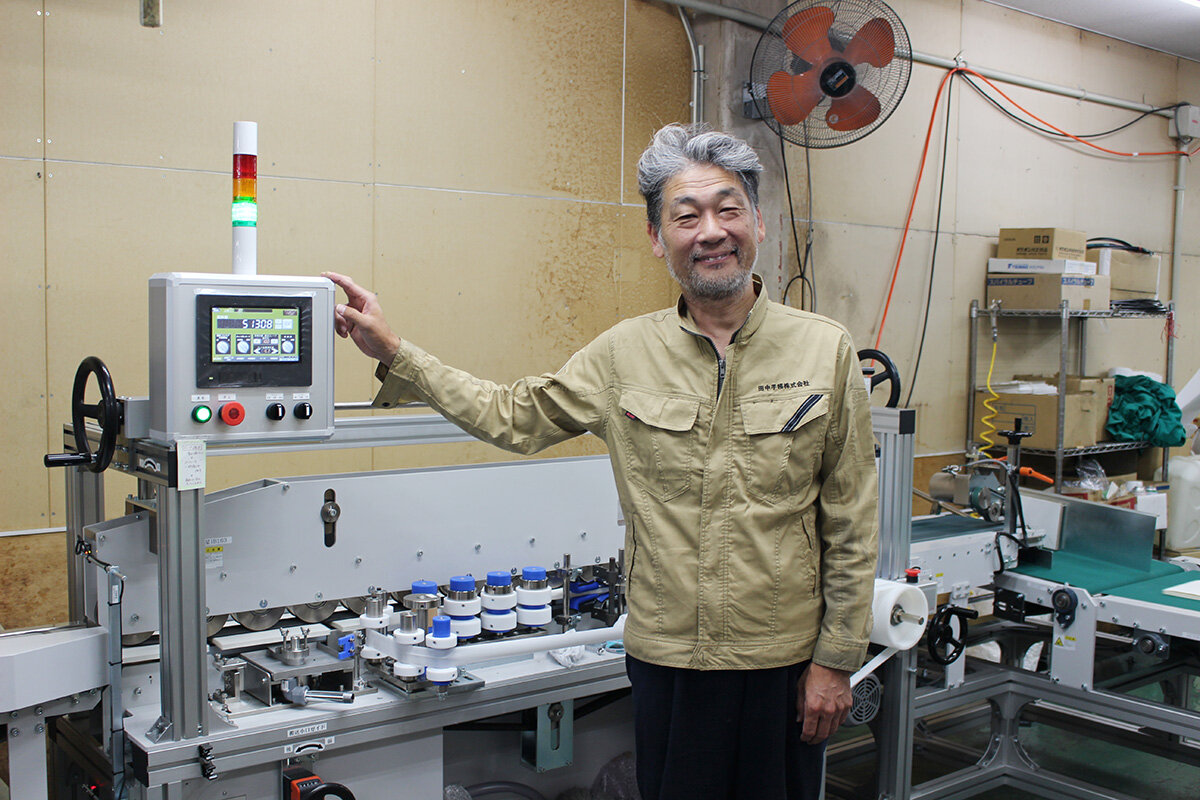

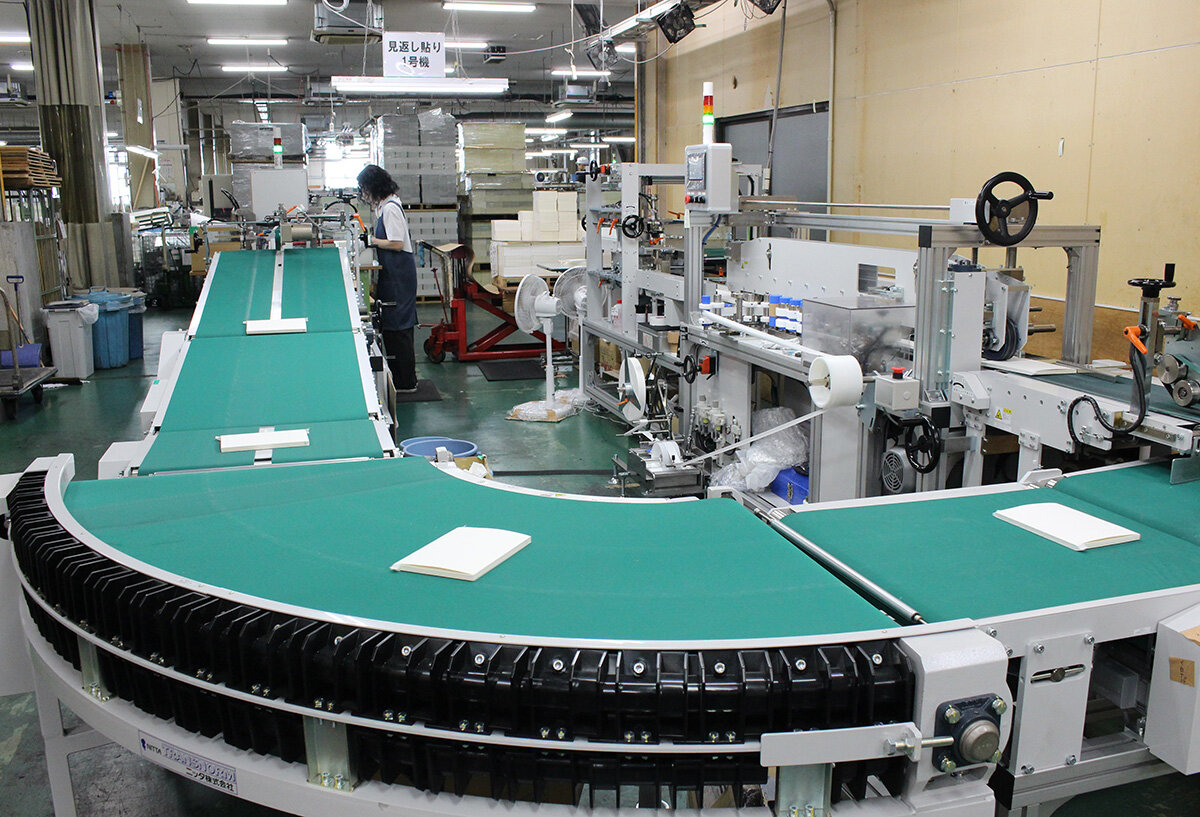

従来の背巻き装置では、2人のオペレーターによってフィードと取り出しが行われ、工程内での人の移動や役割分担が不可欠だった。一方、新たな背巻き装置はフィーダー部と取り出し部を近接させたU字形レイアウトを採用。これにより、作業動線を最小限に抑えた1人作業が可能になった。

1人あたりの生産性は4倍に

新たな背巻き装置の導入は、単なる省人化にとどまらず、生産性の劇的な向上ももたらした。旧機では、1時間あたりおよそ1200冊の処理が限界であったが、新機では最大2,400冊の対応が可能になった。しかも必要人員は2人から1人へと半減している。田中社長は「人数を減らして、処理速度を倍にした。つまり、1人あたりの生産性は4倍になったことになる」と強調する。

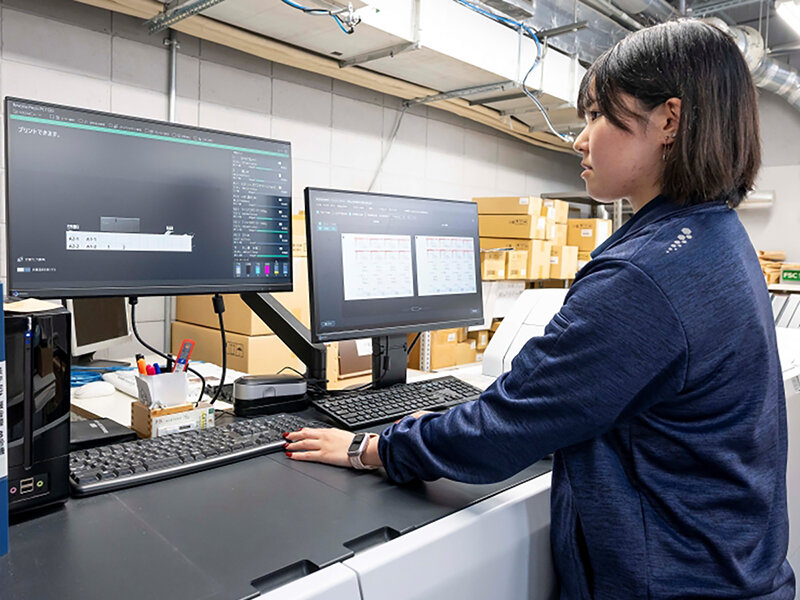

こうした成果を支えるのが、現場視点に立脚した数々の工夫である。背巻き装置の操作系統には、直感的なタッチパネル式を採用。複雑な工程を極力排除し、誰でも、短時間でジョブの切り替えやセッティングを行うことが可能となった。同社でも、背巻き装置は正社員ではなく女性の派遣社員が操作している。セット替えの負担も大幅に軽減され、女性オペレーターは「段取りが非常に楽になった」と話した。

加えて、背巻きテープの貼付仕様も見直された。従来は、コンベアのラインを流れる本と本の距離が3センチ以上あったため、カット部でテープを切った後に「尻尾」と呼ばれる余剰テープが生じ、断裁前に手作業でカットする必要があったが、新装置ではこの間隔が半分以下になったため、カットの必要がなく、そのまま断裁工程に持っていくことができ、1つの工程をまるごと削減した。また、資材面でも、テープや糊のムダが減ったことにより、材料コストの低減につながった。

田中社長は「工程がひとつ減ったこと、そして材料の無駄が減ったことの2つの効果は本当に大きい」と強調した。

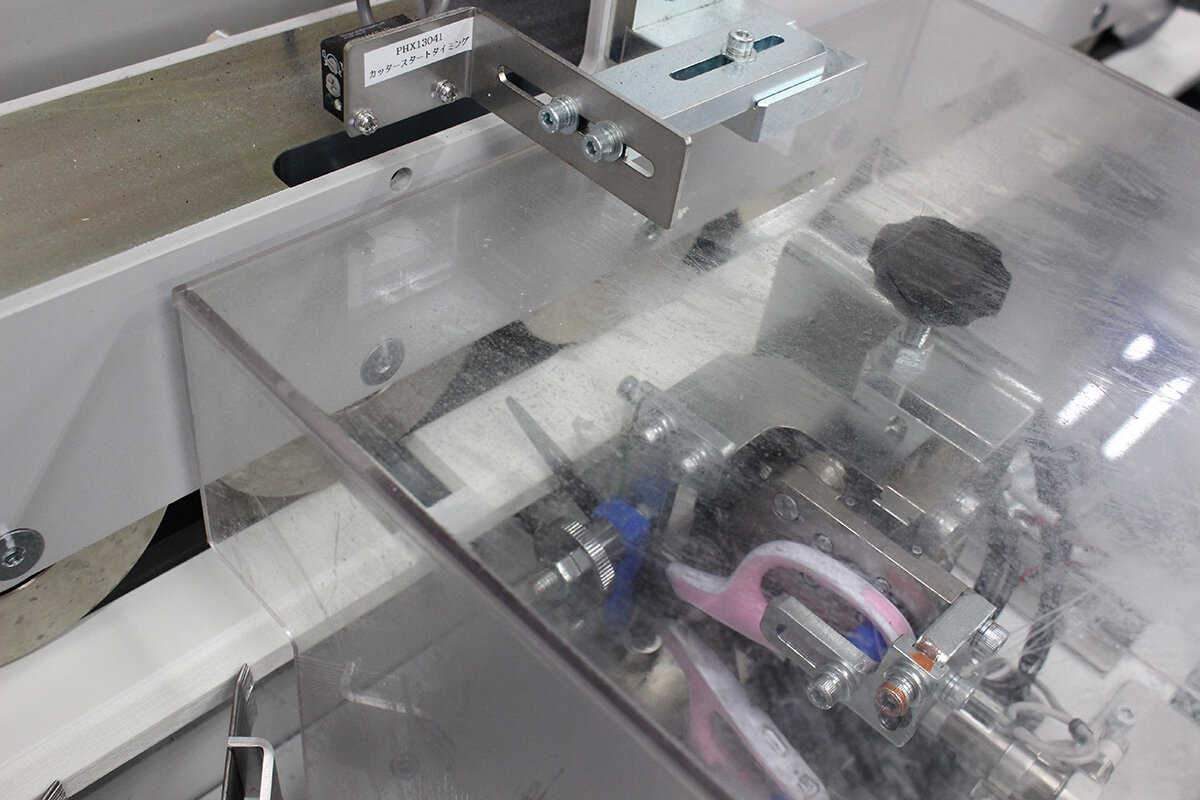

安全性が劇的に向上。現場を守る設計

もう一つ、今回の背巻き装置が現場にもたらしている大きな成果が「安全性の向上」である。従来、使用していた背巻き装置では、テープのカット部にカミソリ型の刃が組み込まれており、ジョブ切り替えの際、作業者の手を切るリスクが常にあった。とくに多品種小ロット対応が求められる昨今では、セット替えの頻度も高く、現場にとっては看過できない危険であった。

新たな背巻き装置では、その構造が根本から見直された設計となっている。カット部には、市販のハサミを採用。これにより万が一の際でも、けがのリスクは限りなく低く抑えられている。交換やメンテナンスも容易で、工具の汎用性という意味でも、現場の声を反映した仕様となっている。

田中社長は「従業員を危険にさらすような装置を使用し、省人化を語っても意味がない」と強調する。効率化と安全性はどちらかを犠牲にして成り立つものではない──。そんな、田中社長の理念を芳野YMマシナリーは今回、設計思想に色濃く反映させた。

現場に寄り添う開発力への信頼。すでに2台目の発注へ

導入から数ヵ月が経過した今、同社では新たな背巻き装置の操作性・生産性・安全性のいずれにおいても高く評価している。とりわけ、省人化という視点では「1人あたりの生産性」をさらに引き上げるための意識改革に取り組んでいる。

田中社長は、芳野YMマシナリーについて「抽象的な要望にも真摯に耳を傾け、実現に向けて粘り強く向き合ってくれた。実は、すでに2台目も発注している」と話す。開発力はもちろん、現場の目線に立った設計とアフターサポート。その総合力を高く評価しているという。

「定年退職による自然減はあっても、リストラは行ったことがない。ただ、社員が減った分を補充はせず、機械で補っていきたい」(田中社長)。

社員を大切にしながら、省人化と高効率化の両立を実現していく。そんな同社の取り組みは、今後製本業界における1つのモデルケースとして注目を集めそうだ。