全印工連−官公需の実態調査結果を公表

全日本印刷工業組合連合会・官公需対策協議会(白子欽也議長)は、官公需の実態(最低制限価格制度の導入状況など)を把握し、課題抽出、課題解決のために、中小印刷産業振興議員連盟および経済産業省などへ働きかけを行うことを目的に、入札参加資格を有している組合員および官公需取引を実際に行っている組合員を対象に、官公庁「印刷物」の発注に関する実態調査(最低制限価格制度についての調査)を行い、その結果を全印工連機関誌「日本の印刷」で公表した。

それによると、印刷物(ポスター・パンフ・広報誌)の取り扱い契約は、回答の半数が「物品の購入契約」 で51%を占め、「製造の請負契約」は38%となった。その受発注の際に8割以上が「契約書」を取り交わしていると回答している。

官公庁における予定価格の積算(算出)は、同業他社からの見積りが一番多く39%、予定価格は、過去の実績の踏襲などで決定するような官公庁側では積算していないと回答したのが27%であった。また「予定価格は事後公表されていない」という回答が7割以上を占めた。

「最低制限価格制度」または「低入札価格調査制度」のどちらも導入されていないと回答したのが約7割を占め、「最低制限価格制度」が導入されているのは、約2割にとどまっている。年間の印刷物の全発注数の中で、これらの制度が適用される割合が「わからない」と回答したのが約半数で52%、「適用される割合が10%以下」と回答したのが28%で一番多い。制限ラインは、予定価格の「70%」と回答したのが一番多く20%で、その他の回答の割合は、10%以下となっている。制限ラインを下回り失格者が「頻繁」または「時々出る」と回答したのが約4割で、「まだ出たことはない」と回答したのとほぼ同じであった。

「最低制限価格制度」または「低入札価格調査制度」の運用状況では、「非常に効果がある」・「多少効果がある」と回答したのが約6割で、逆に「あまり効果がない」・「全く効果がない」と回答したのが約4割となっている。「最低制限価格制度」導入の際に最も推進力となったキーパーソンは、「県市町村議員」が一番多く26%、次に「組合独自」が21%と回答している。

入札参加資格要件として「県内・市内に本社や事業所等を有すること」と回答したのが41%、 「印刷機械設備を有している」と回答したのが22%、「丸投げの禁止」が12%と回答している。電子入札が「導入されていない」と回答したのが52%で「完全導入」・「一部導入」と合わせると、ほぼ同じの48%であった。

ここ1年で競り下げ方式、いわゆる「リバースオークションが実施されていない」と回答したのが、87%で9割近くを占めた。

ピックアップ

-

注目コンテンツ

サン・ブレーン、メッセージを込めた作品でIPA2025に入賞

サン・ブレーン、メッセージを込めた作品でIPA2025に入賞

-

躍進企業

ムレコミュニケーションズ(香川)、作業負担軽減・非属人化・人的ミス排除を実現[Revoria XMF PressReady導入事例]

ムレコミュニケーションズ(香川)、作業負担軽減・非属人化・人的ミス排除を実現[Revoria XMF PressReady導入事例]

-

躍進企業

浜野製本所(福岡)、新規案件獲得に効果【自動給紙カッティングマシン「KBD AUTO CTM」導入事例】

浜野製本所(福岡)、新規案件獲得に効果【自動給紙カッティングマシン「KBD AUTO CTM」導入事例】

-

注目コンテンツ

太陽機械製作所、連帳用モノクロIJプリンタ開発

太陽機械製作所、連帳用モノクロIJプリンタ開発

-

躍進企業

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

-

注目コンテンツ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

-

注目コンテンツ

富士フイルム、「もっと自由にパッケージ・オンデマンド」

富士フイルム、「もっと自由にパッケージ・オンデマンド」

-

躍進企業

高千穂印刷(東京)、月間4,000版を安定運用[Adamas採用事例]

高千穂印刷(東京)、月間4,000版を安定運用[Adamas採用事例]

-

注目コンテンツ

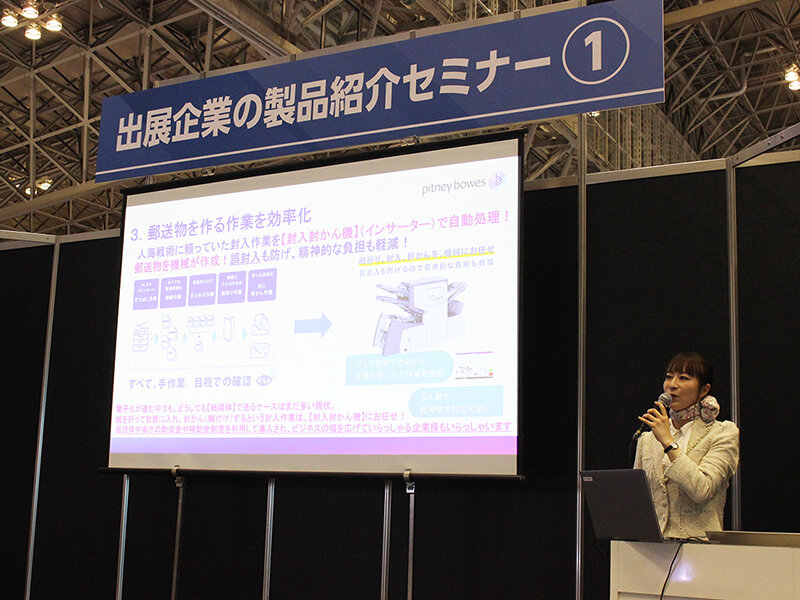

ピツニーボウズジャパン、DX総合EXPOでセミナー「郵便業務のDX化で新たな『キカイ』創出」

ピツニーボウズジャパン、DX総合EXPOでセミナー「郵便業務のDX化で新たな『キカイ』創出」

-

注目コンテンツ

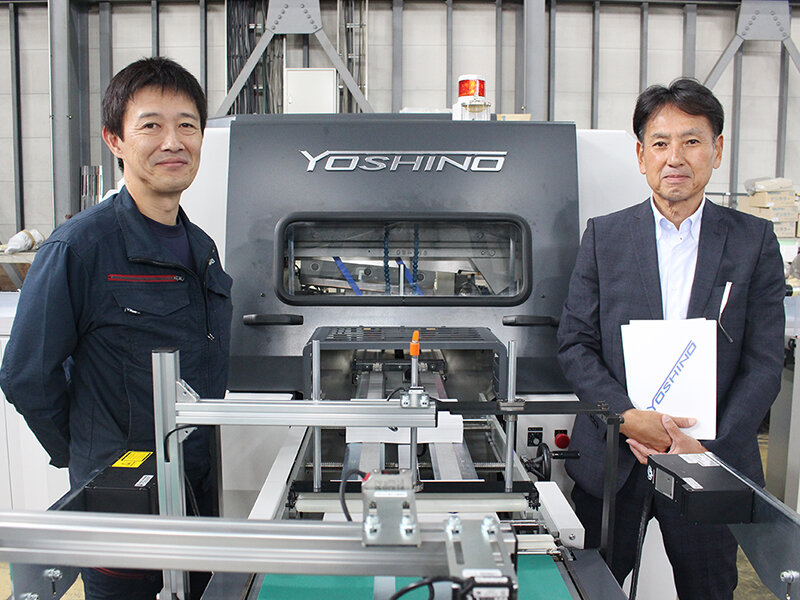

芳野YMマシナリー、冊本の「折れ込み」検出する検査装置を開発

芳野YMマシナリー、冊本の「折れ込み」検出する検査装置を開発

-

特集

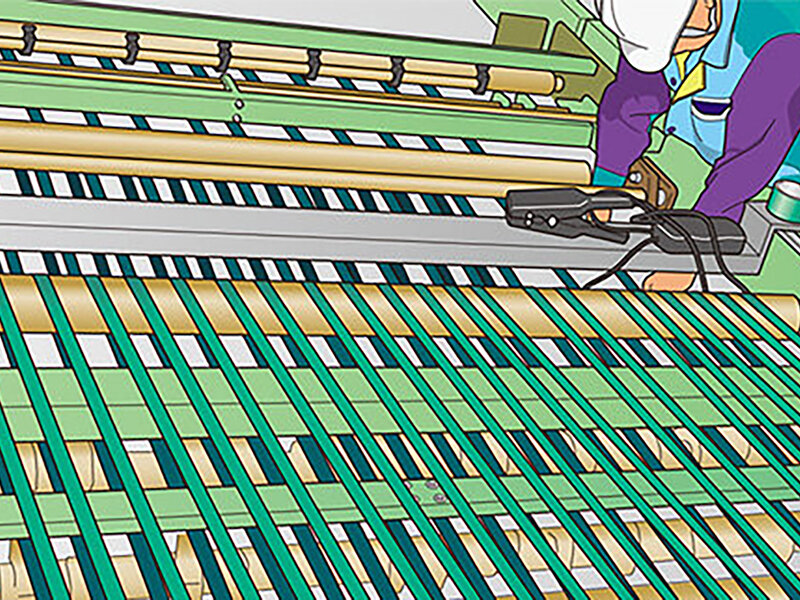

ニッタ、製本ライン用ベルトのエンドレス工具を提供

ニッタ、製本ライン用ベルトのエンドレス工具を提供

-

特集

ダックエンジニアリング、生産ラインを止めない「攻めの保守」

ダックエンジニアリング、生産ラインを止めない「攻めの保守」