紙と電子の情報伝達効率、媒体への「慣れ」影響

中央大学国際情報学部の飯尾研究室(以下「飯尾研究室」)とトッパン・フォームズ(株)は、紙媒体と電子媒体の情報伝達効率の差異に関する共同研究を実施し、文章や図を閲読した際の理解度と閲読時間に関して、年齢や媒体の特性よりも、媒体への「慣れ」の影響度が高いということを確認した。

通説では電子媒体よりも紙媒体の方が、文章を読む速度や記憶の定着率などの情報伝達効率が良いとされている。トッパン・フォームズでは、2013年7月に紙媒体と電子媒体における情報の理解度の差異に関する脳科学実験を行っており、「ディスプレーよりも紙のDMの方が理解度が高い」ということを確認している。

しかし、デジタルシフトが急激に加速した近年において同様の研究は行われておらず、また年齢などの影響度も不明瞭であるため、現在における紙媒体と電子媒体の情報伝達効率の差異とその要因を検証することを目的に、人間と情報システムのインタラクションを専門とする飯尾研究室とトッパンフォームズは昨年度から同研究に着手している。

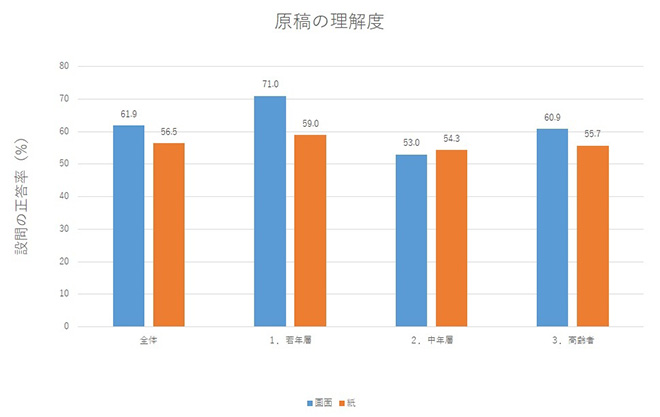

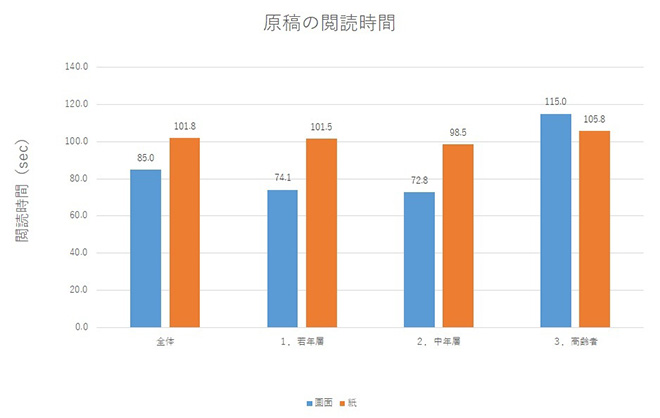

同研究では、紙媒体・電子媒体それぞれの情報伝達効率の判断基準を、文章や図を含む原稿の「理解度」と「閲読時間」とし、年代別に把握することを考慮して、被験者を、若年層である20代、中年層である30〜50代、高齢層である60〜70代の3グループ、各10名に設定。被験者には、紙とディスプレーそれぞれに同様の内容・体裁の文章・図を含む7パターンの原稿を提示し、理解度と閲読時間を測定した。

理解度は、若年層では電子媒体の方が高くなり、中年層、高齢層では差は見られなかった。また、閲読時間は、若年層・中年層では電子媒体で短くなり、高齢層では紙媒体で短い傾向にった。

この結果から、高齢層では紙媒体において閲読時間が短く、電子媒体との理解度に差は見られなかったため、仮説の通り紙媒体の方が電子媒体よりも情報伝達効率が高かったと言える。

一方、若年層・中年層では電子媒体において閲読時間が短く、理解度も若年層では電子媒体が高く、中年層では差が見られなかったため、仮説に反し、電子媒体の方が紙媒体よりも情報伝達効率が高かったと言える。

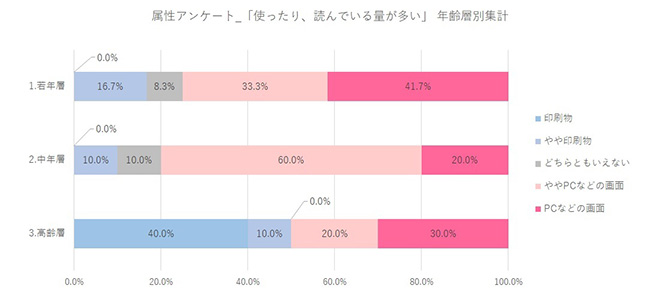

その要因として、属性調査において、中年層のグループと若年層のグループでは「日常的によく使い、慣れている媒体は電子媒体である」と回答した割合が高かったことから、媒体への「慣れ」が影響していると考えられ、紙媒体と電子媒体のどちらが情報伝達に適しているかは、年齢や媒体自体の性質よりも、利用者と媒体の関係性の方が「影響度が高い」と結論付けた。

この結果から、「ダイレクトメールや通知など紙媒体や電子媒体を用いるコミュニケーションにおいては、受け取り手の年齢だけではなく、属性を考慮した上で、最適な媒体を選択したり、紙媒体と電子媒体の両方を組み合わせたりといったきめ細やかな情報伝達手段の設計を行うことが重要である」としている。

ピックアップ

-

躍進企業

光陽メディア(千葉)、新戦力で収益性を追求〜KP-コネクトで生産管理体制構築

光陽メディア(千葉)、新戦力で収益性を追求〜KP-コネクトで生産管理体制構築

-

躍進企業

新藤慶昌堂(東京)、特殊トナーのビビッドな色再現が同人誌市場で高評価

新藤慶昌堂(東京)、特殊トナーのビビッドな色再現が同人誌市場で高評価

-

特集

TOPPANグループ、英国でグッズ販売支援

TOPPANグループ、英国でグッズ販売支援

-

特集

国府印刷社、推し活グッズに「きらめき箔」で高付加価値グッズを製作

国府印刷社、推し活グッズに「きらめき箔」で高付加価値グッズを製作

-

特集

富塚製本、「書く楽しさ」を全国へ〜通販サイト「オリジナル便箋工房」

富塚製本、「書く楽しさ」を全国へ〜通販サイト「オリジナル便箋工房」

-

特集

田中紙工、1セットからプロ仕様の「オンデマンドトランプ.com」

田中紙工、1セットからプロ仕様の「オンデマンドトランプ.com」

-

特集

昇文堂、ロゴライセンス商品「江戸トランプ」

昇文堂、ロゴライセンス商品「江戸トランプ」

-

特集

ニヨド印刷、Google検索1位の紙グッズ「パタパタメモ」

ニヨド印刷、Google検索1位の紙グッズ「パタパタメモ」

-

注目コンテンツ

ウエノ、自動位置合わせで画像比較とAI文字照合

ウエノ、自動位置合わせで画像比較とAI文字照合

-

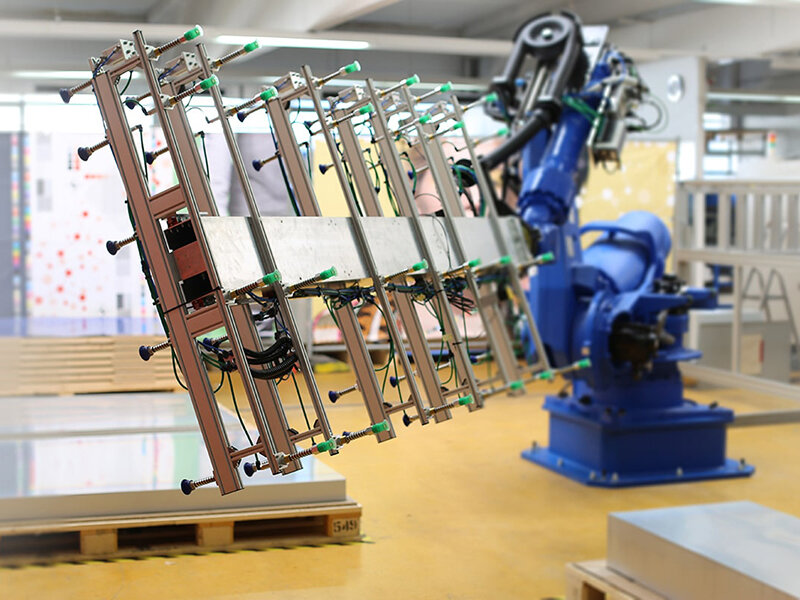

躍進企業

門那シーリング印刷(大阪)、除電機能で作業効率向上[Revoria Press PC1120導入事例]

門那シーリング印刷(大阪)、除電機能で作業効率向上[Revoria Press PC1120導入事例]

-

注目コンテンツ

尾崎スクリーン、熱転写の新たな領域へ[HP Indigo 7K デジタル印刷機導入事例]

尾崎スクリーン、熱転写の新たな領域へ[HP Indigo 7K デジタル印刷機導入事例]

-

躍進企業

シルバー印刷(富山)、パッケージ印刷の効率化と品質向上へ [リスロンG40アドバンス導入事例]

シルバー印刷(富山)、パッケージ印刷の効率化と品質向上へ [リスロンG40アドバンス導入事例]