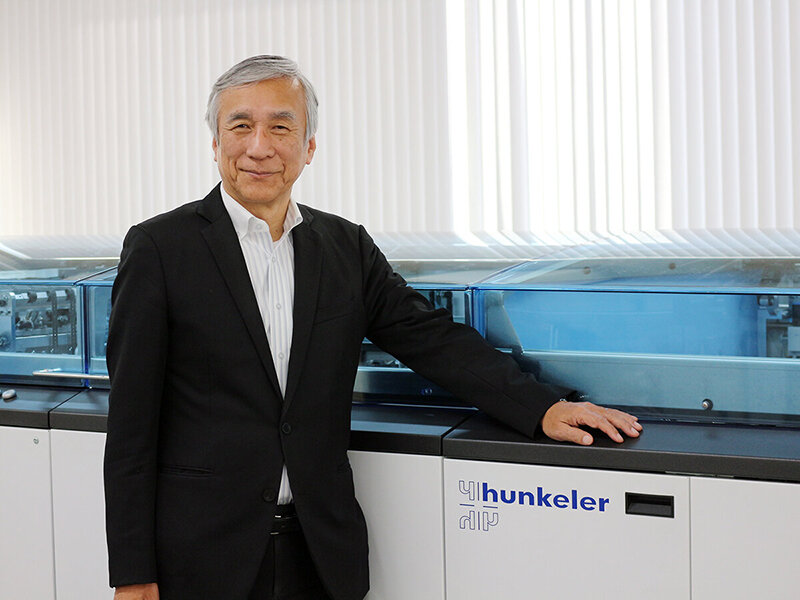

特殊で過酷な印刷環境で損紙1/4に削減[Adamas採用事例]

厚紙を高速でUV印刷 -「適応資材の選定も重要」

立ち上がり時のインキ制御が重要

一方、主要資材であるプレートについては、枚葉機2台体制当時から無処理版を採用してきた。その理由について高本社長は「クリーンなイメージがある無処理版はひとつのトレンドでもあるし、現像工程における手間とコストを削減できるメリットもある。しかし、当社が考えた最大のメリットは、現像機に依存しないという点から、複数社購買が可能であること。技術進化が激しい昨今において重要な視点である」と説明する。

ただ、Rapida106X導入からの約1年は、プレートサイズの問題から、刷版工程はやむを得ず外注に依存していた。その内製化において、同社が選択したのがエコスリーの高耐刷性ガム処理プレート「アダマス」だったわけだ。これは、同社のある意味「ハードで特殊な印刷工程」に起因する選択だったと言える。

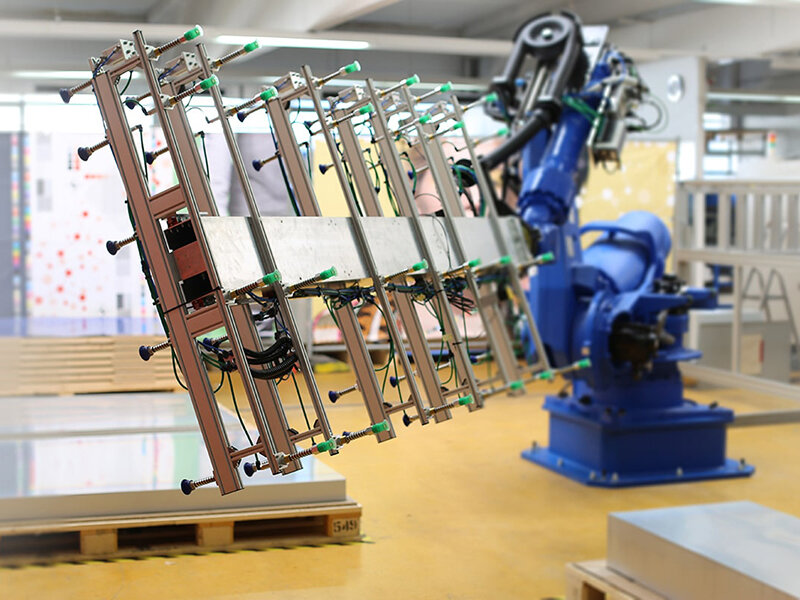

高速運転を追求する同社にとって、Rapida106Xの最大の優位点は、「ドライブトロニックSIS」と呼ばれるKoenig&Bauer社製印刷機独自の機能にある。これは、引き針がないセンサー式のインフィードシステムで、紙を掴んだフィードドラム上のグリッパーバーが左右に最大±7ミリ可動することで位置合わせすることから、癖のある紙や重たい用紙などでも印刷スピードを上げることができるというもの。現在、TOWAの平均印刷スピードは1万5,000〜1万8,000枚/時で、G段なら2万枚/時で印刷することも多い。この高速運転時に印刷ユニット上でどれだけインキと水が「ついてきてくれるか」が大きな技術的ポイントになる。

同社の平均通し枚数は2,000枚以下。月に250〜300ジョブをこなし、もちろんショートランでも高速で印刷する。そのため、立ち上がり時のインキ制御が非常に重要で、この制御ができなければ多くの資材を消費してしまう。とくに商印と違い、厚紙の場合は、そもそも資材単価が高いし、支給される場合の予備紙も少ない。

さらに同社の場合、「厚紙の高速印刷」という環境に加え、「UV機」「自動制御」という条件もある。

「UV機の場合、高いレベルで水とインキを制御する必要がある。どうしてもその幅は狭くなり、無処理版では印刷の変動幅が大きくなってしまう。カラーパッチを読み込んで自動制御するRapida106Xでは、よりその運用は難しく、ショートランの高速印刷では至難の業だ」(高本社長)

これら同社の特殊な印刷工程において、ベストマッチだったのがガム処理方式の「アダマス」だったということだ。「有処理版、無処理版、ガム処理版、『どの技術が良い・悪い』ということではない。どの方式のプレートでも刷れないことはない。ただショートランの厚紙ジョブを高速でUV印刷する当社に取って、現時点でガム処理方式が適していたということ。現像工程を排除できる無処理版のメリットは魅力だが、当社における最優先項目が『立ち上がり時の損紙削減』だった」(高本社長)

結果、アダマス採用前と現在を比較して、インキ使用量は激減、損紙については1/4になっているというから驚きだ。「紙料回収会社の担当者も驚いている」(高本社長)

H液が鍵を握る

主要資材であるプレートが「アダマス」に決まった段階で同社は、次に水とインキを中心とした資材の再調整に乗り出した。「やはりH液が鍵を握る」と高本社長は語る。

「欧州(ドイツ)の場合、印刷が汚れると『アルコールを入れろ』となる。そこは合理的で、機上で揮発3%以内ならOKだ。しかし日本の場合は添加3%以内、かつ労働安全衛生法に基づいて3%希釈で在庫しておく必要があり、その保管スペースも必要になる。だからと言って代替アルコールは『麻薬』みたいなもので、『水を管理する』という基本的な技術において、オペレータの教育に良くない。さらにアルコールを使うとインキ使用量が増えることも多い。『H液のみで何とかしたい』ということからマコト化学工業(東京都大宅)に協力を依頼し、オリジナルのH液を開発してもらった」

また、インキについても高速運転に適した、流動性の高いUVインキを採用しており、この点でもインキング時に非画線部分の感光層をインキのタックで剝がし取るという機上現像の仕組みは、不利だったようだ。

「アダマスは『高速印刷についてくるプレート』と表現され、それは砂目の特性に起因すると言われることが多いが、そのプレートの性能を最大限に引き出せる資材選定も非常に重要である」と話す高本社長。アダマスのスペック上の耐刷は、UV機で7万5,000枚。同社では予備版なしで12万枚まで印刷した実績がある。

約1,000版/月のプレートを消費する同社では、資材コストが上がったとしても、生産性向上や損紙削減で、その数倍の圧倒的なコスト削減効果を弾き出している。「アダマスは、ある意味『尖ったプレート』だと思う。現場主導でうまく性能を引き出せれば、大きな効果やメリットを生む『プロ仕様のプレート』である」(高本社長)