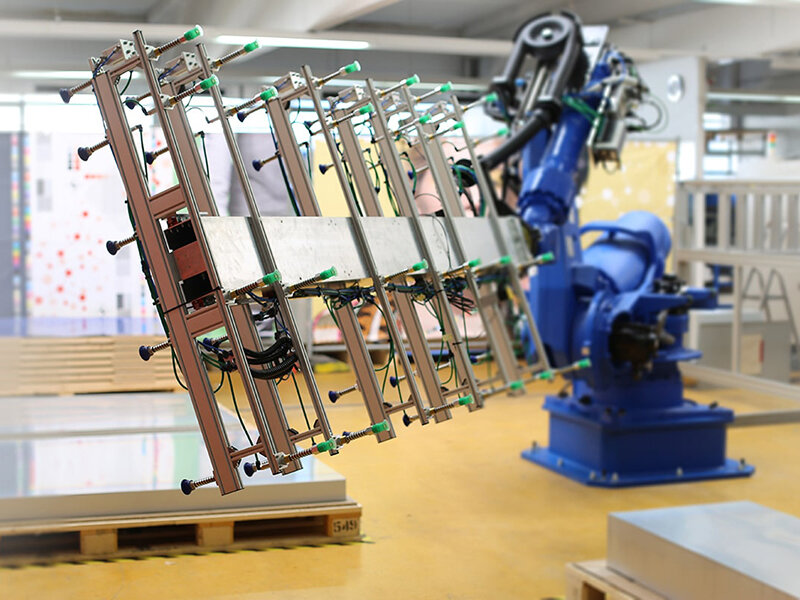

勝田製作所、「すぐに動かせる仕組み」構築

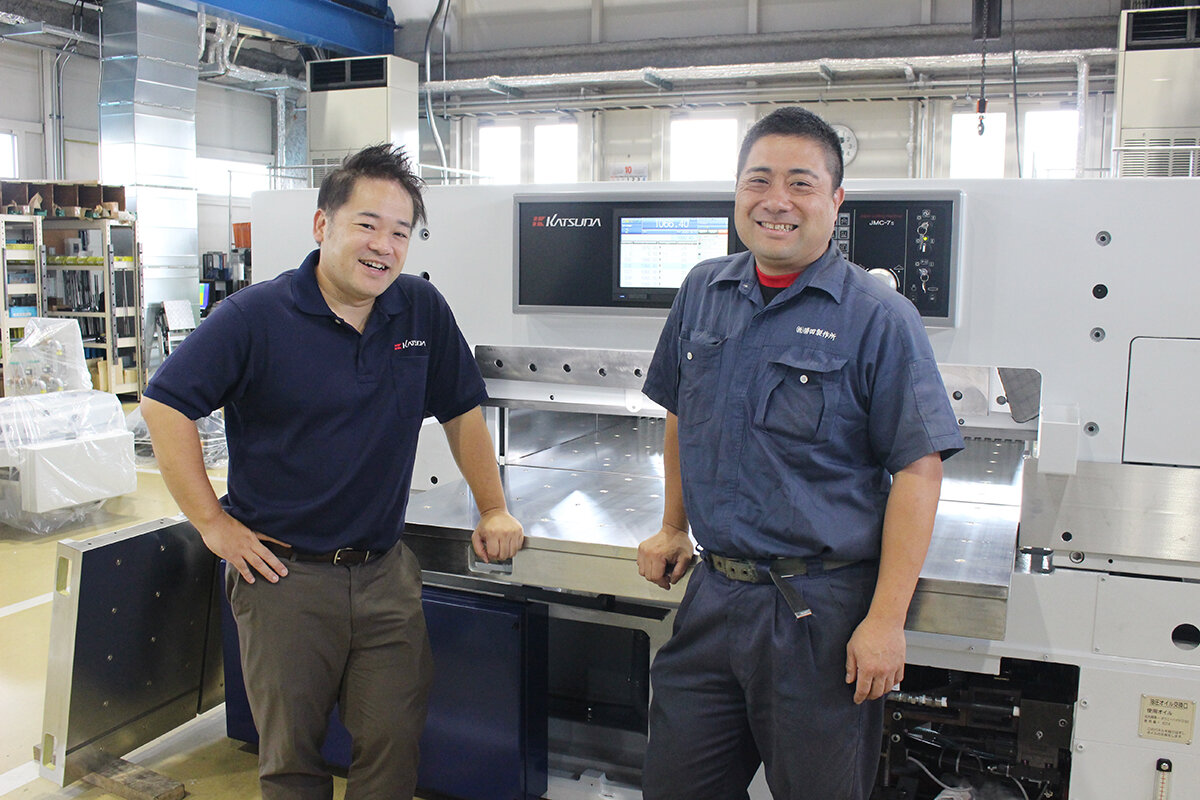

印刷現場において、断裁機が止まるということは、すなわち生産ライン全体が止まることを意味すると言っても過言ではない。その重大性を、どこよりも理解したサービス・メンテを徹底しているのが、断裁機メーカーの(株)勝田製作所(本社/大阪市城東区、勝田忠司社長)である。創業以来、「壊れにくい機械づくり」を掲げてきた同社だが、いま注力しているのは「止まってもすぐに動かせる仕組み」の構築である。そこで今回、技術部設計課の梶耕平次長と管理部の勝田真也課長に、ユーザーに安心感を与え、信頼を生み出すための取り組みについて話を聞いた。

安心感を生む4要件〜「直す」から「予防」へ

同社がユーザーに提供したい「安心感」は、保守・メンテナンスの迅速性・技術力・永続性・コストパフォーマンスの4要件を高水準で満たすことにより生まれるという。メーカーとして性能や品質を磨くのは当然であるが、「同時にこの4要件の底上げも最重要項目であり、継続的に取り組んでる」と勝田課長は語る。

さらに近年は、保守の考え方が修復型から予防型へと明確にシフトした。断裁機は法令上、年1回の自主点検が必要だ。同社はこれを機械の「健康診断」と捉えており、故障が予見される部品の前交換、各稼働部の点検・調整を徹底。結果として大規模故障の発生確率を大幅に下げ、無駄な修理コストを抑え、機械寿命を延ばしている。梶次長は、「『予防』こそが新たな安心の提供である」と強調する。

ユーザーファーストを貫く全社サイクル

同社が断裁機メーカーとして長年にわたり信頼を得てきた背景には、ユーザーファーストの社風がある。営業が現場の"やりたいこと・悩み"を拾い上げ、設計が解決の道を描き、製造がカタチにする。万一の不具合にはサービスエンジニアがメンテナンスで応える----この全社サイクルの積み重ねが豊富なラインナップやオプション、そして「安心」の保守・メンテナンスという評価につながってきた。断裁機メーカーは、国内および海外メーカーを含めて10数社が競っていた時代もあったが、梶次長は「とにかく会社名と機械を知っていただくことに一生懸命であった」と振り返る。その結果、同社は競合する断裁機メーカーが一社また一社と姿を消していく中、国内を代表する断裁機メーカーの一社として生き残ったわけである。

全国4拠点・10名体制のサービス員、協力企業との連携でフルカバー

同社の保守・メンテナンス体制は大阪本社、福岡営業所、四国営業所、勝田機械販売(株)の計4拠点、サービスエンジニア10名の陣容で全国をカバーする。担当エリアは大阪本社が関西・中部・北陸・四国・中国・山陰・北信越・東北・北海道、福岡営業所が九州・中国、四国営業所が四国、勝田機械販売が関東・東北となっている。勝田課長は「ユーザーの所在地や仕事状況に応じ、最適な拠点・人員で機動的に対応する仕組みを構築している」と説明する。

フットワークの軽い対応がユーザーからも高い評価

また、故障・トラブルの連絡(主に電話)を受けると、サービスエンジニアが直にヒアリングし、原因特定と処置方針を即断。緊急・普通・ついでの3段階で柔軟に組むようにしており、緊急と判断した案件は即日から1、2日内の対応を基本とし、協力会社への外注や製造現場からの応援派遣も辞さない。梶次長は「決定までのスピード感が早いことが、高い評価につながっている」と、フットワークの早さに自信を見せる。

サービスエンジニアの仕事は、構造・操作・保守・安全の知識に加えて突発対応力や厳しい作業環境での持久力、プレッシャーの下でのコミュニケーション力まで求められる。

育成の基盤は製造部門での組立・調整を5〜10年経験すること。その上で現場に出て、ベテラン同行の実作業とユーザーへの説明・対話を通じながら、自ら課題を見つけて解決していく力を磨く同行プログラムを実践している。

増加する「他社」断裁機のメンテナンス要請

そして、現場で近年増えているのが、「他社」断裁機のメンテナンス依頼だ。とくにY社・A社製に関する相談が目立つという。メーカー倒産から時間が経ち、サポート事業者も高齢化により継続困難な地域が出ているという。

そのような中、同社は現在、限定的ながら協力会社と連携して他社断裁機の保守にも対応している。勝田課長は「他社機のユーザーにも、少しでも安心を提供できているはず」と話す。

また、海外など容易に出張できない遠隔地では、ZoomやTeamsといったオンライン会議システムで不具合箇所の映像共有を行い、リアルタイムのヒアリングを実施している。

これにより、原因特定から対処方法の策定、破損部品の手配までをオンタイムで支援し、一次解決のスピードを高めている。

設計段階から「互換性」を仕込む

断裁機は20〜30年選手も珍しくない長寿命機である。従って、その寿命を決めるのは「修理部品が生産中止になっている」という局面であることも多い。このため同社では、新機種開発の段階から、前機種・前々機種までを見据えた部品形状・システムの互換性を重視している。

梶次長は「現行断裁機の在庫部品を、旧機のメンテナンスにも使える状態をつくることで、長期使用とメンテナンスのスピード化を同時に実現している」と説明する。

そして、部品供給体制は機械部品を中心に30年レベルの供給を志向。電気部品はメーカー側の生産終了が早い難題があるが、生産終了前に必要量を先行確保する方針で投資を行う。

勝田課長は「メンテ部品の在庫に投資できる経営基盤が、ユーザーの安心につながっている」と強調する。

ユーザーと一緒に明るい業界の未来へ

最後に、梶次長と勝田課長の両氏は、ユーザーへの感謝の気持ちを改めて口にした。

「断裁機は皆さまの仕事に欠かせない機械です。私たちは、お仕事を永続的にサポートすることを使命に、研鑽と体制整備を続けます。ご相談や、時に厳しいご指摘が技術向上と開発の糧になってきました。これからも良きパートナーとして、共に業界の発展に寄与していきましょう」

予防保全を核に、勝田製作所の保守・メンテナンスは「止まってもすぐに動かせる仕組み」を備えた安心のインフラとして、断裁機の現場を支えていると言えそうだ。