ダックエンジニアリング、生産ラインを止めない「攻めの保守」

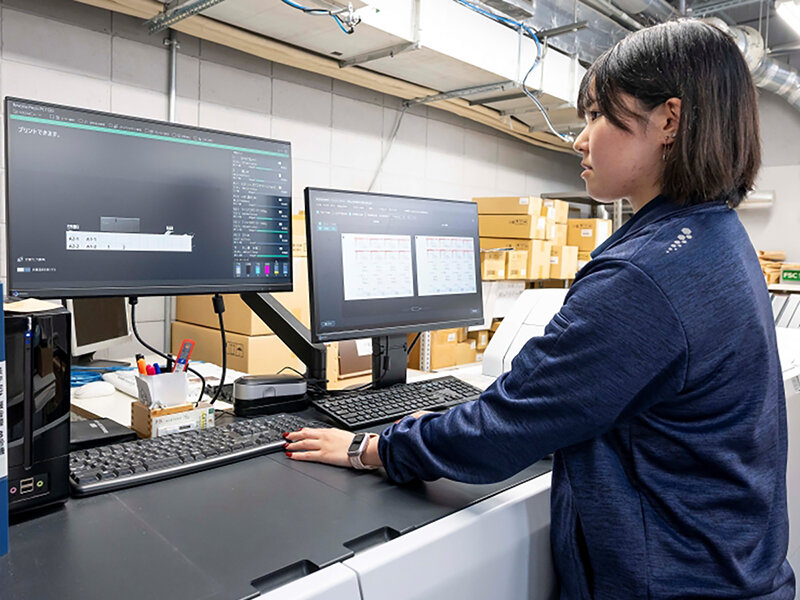

「リモートドクター」で迅速・正確にサポート

ハードからソフトまで自社一貫生産。保守を重視する体制で信頼

そして、同社が長年にわたりユーザーの信頼を得てきた理由の1つには、検査機を開発するだけでなく、長期的な保守を前提にした開発を行ってきたことにあると言えるだろう。高橋課長は「装置のハードからソフトウェアまで一貫して開発、製造を行うことによる顧客要望の装置化へのフィードバック、および迅速で長期メンテナンス対応が可能な体制がユーザーから評価されていると考えている」と話す。

実際に同社では、開発や設計担当者も現場に出向いてメンテナンス対応を行い、現場で得た気づきを設計へフィードバックしている。「サービスで直すだけでなく、開発者や設計者も現場に行って、自分の設計の悪かった点を次期製品に反映させる。壊れにくくすることを常に心がけている」(氷上会長)

また、部品供給体制も長年の信頼を支える要因の1つだ。「FA用の機械として、納入後7年の部品供給保証(代品交換も含む)を行っている。販売したラストのお客様の商品が7年経過するまで、基板など主要部品は常時在庫を持ってメンテナンス対応するようにしている」と高橋課長は話す。

さらに、海外ユーザーに向けても、同社の「保守ありき」の理念は変わらない。

「海外代理店については、来日して京都本社において1週間の研修を受けたところでないと販売しない。サービスができない地域には販売しないようにしている」と氷上会長は話す。この教育を受けた代理店だけが同社の検査機を販売できる仕組みとなっており、「認定カード」を取得した会社のみに販売を許可している。現在、18カ国に代理店を展開し、納入実績は約30カ国に及ぶということだ。

まずは保守ありき。保守を軽視する企業には販売しない--。この徹底した姿勢こそが、同社が世界中で信頼を得てきた最大の理由と言えそうだ。

「GorikaVisionⅡ」との組み合わせを推奨

リモートドクターの開発により、遠隔でのトラブル対応を確立した同社だが、氷上会長は次の一手として「GorikaVisionⅡ(合理化びじょん)」との組み合わせての活用を強調する。

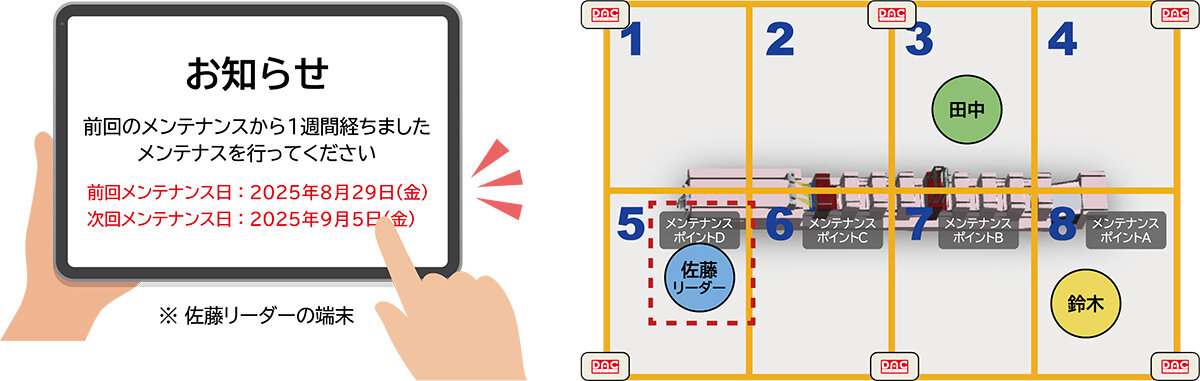

「GorikaVisionⅡ」は、工場の各エリアにアンカーを設置し、作業者が持つタグの動きを0.5メートル単位で検知。エリア番号と時間をリアルタイムに表示し、一日の行動軌跡をログとして記録できるもので、これにより作業動線や工程の分析が可能となり、「無駄の分析」「人手不足への対応」「設備管理」へとつなげられるというもの。

さらに、このシステムは「装置のメンテナンス管理」とも連携しており、印刷機など装置のメンテナンススケジュールをシステム化できる。設備管理もスケジュール管理も任せることができ、メンテナンス日をタブレットやモニターで知らせてくれる。「毎日、週一回、月一回、数ヶ月に一回、年一回など自由に設定が可能。メンテナンス対応に関する力量もタグで管理できる」(氷上会長)

リモートドクターとGorikaVisionⅡを併用すれば、同社が提唱する「止めない保守」を次のステップに押し上げることができそうだ。

主材の最後、氷上会長は「メンテナンスを仕組みとして定着させる『文化』をつくっていきたい」と強調した。これこそがダックエンジニアリングが目指す、新しい保守のカタチである。