講談社、フルデジタル書籍生産システムが新たな領域に

月刊商業誌の生産へ〜文芸誌「群像」の印刷・製本を開始

アップグレードがもたらした効果

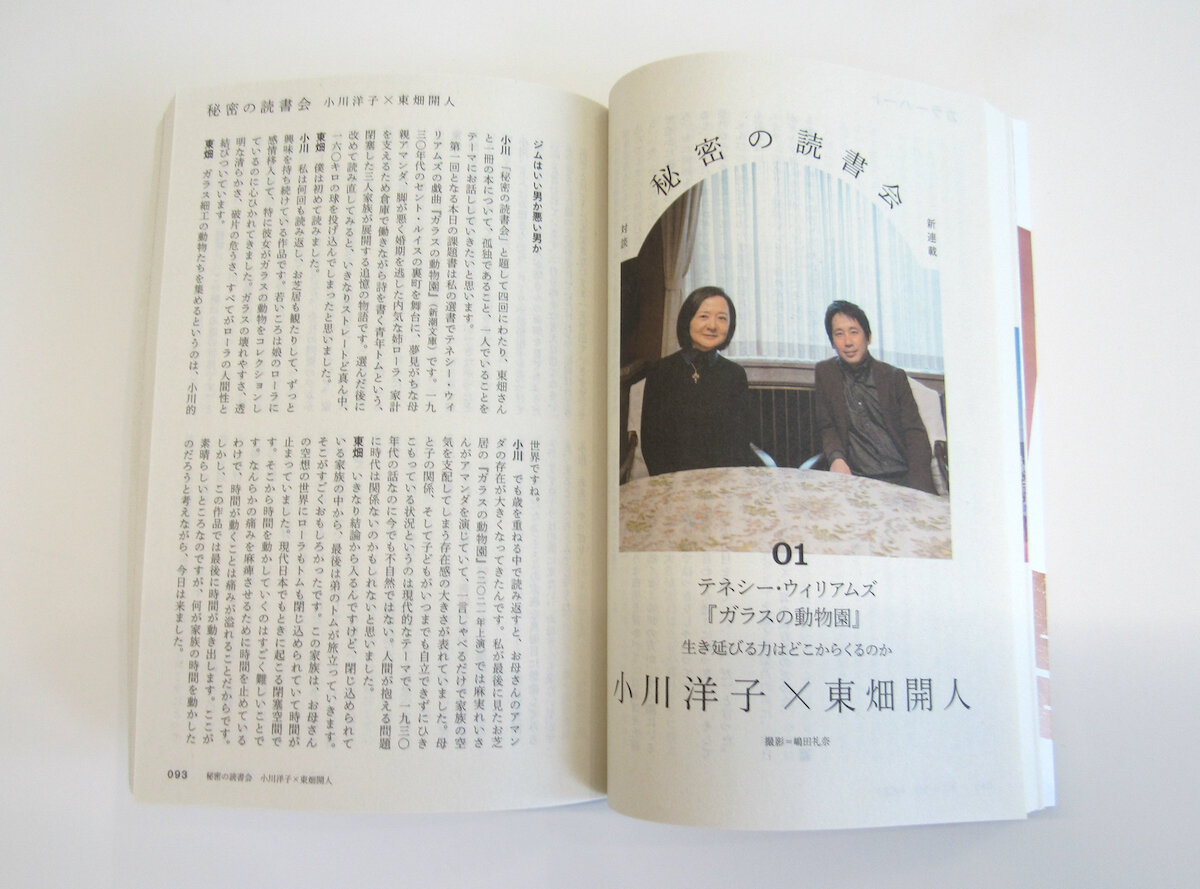

「群像」におけるカラー印刷は、写真やイラスト、広告ページなどが中心だが、作家からの要望を受け、作品本文中の一部分の文字の色を変えるといった、新たな作品の表現方法にも取り組んでいる。

また「群像」は、薄いザラ紙を使用している。この用紙への印刷は技術的にハードルが高かったが、土井氏は、試行錯誤を重ねながらテスト印刷を実施。浸透性の高い用紙への印刷を苦手とするインクジェット印刷機であるが、同社では、印刷部のみにプライマー処理を施す「ボンディングエージェント」を活用することで、この問題を解決している。

同社では、2022年に既設機を最新の「HP T370HD」にアップグレードを実施している。今回の「群像」のカラー化対応は、このアップグレードによる印刷品質向上やボンディングエージェントなどの技術があったからできたもの。土井氏が機種選定の理由の1つに挙げた「常に最新バージョンで使用できること」が実際の稼働で証明されたといえる。

取り組み当初は、読み切り作品の扉や目次ページのカラー化にとどまっていたが、発行号を重ねていくことで連載物を含め、すべての作品でワンポイントのカラー化などを採用し、これまでにない鮮やかさを誌面に吹き込んでいる。

偶発性を強みとする紙の書籍

細谷享平氏(文芸第一出版部)も「群像という文芸誌の誌面全体に彩りが演出できるようになり、作家も非常に喜んでくれている。また、読者からも好意的な意見が寄せられている」とカラー化がもたらした効果を説明する。

1冊分のページを連続で印刷できるデジタル印刷機ではあるが、その反面すべての印刷ページのデータが完全に揃わなければ印刷を行うことができないというデメリットもある。そのため同社では、校了を2日早めることで完全データとして準備することを徹底している。

戸井氏は「校了を2日早めることに対して作業負荷などの不安を感じていたが、いざ実践してみると意外にもスムーズに運用でき、空き時間をつくれるようになった。そのため編集部全体に余裕が生まれた」と、職場環境の改善効果を説明する。

電子書籍ではなく、紙の本としての存続にこだわった戸井氏だが、それは伝統を守るという意味ではないと説明する。

「雑誌は、偶発性が重要なメディアである。目的もなく書店に入り、たまたま手に取ってもらうことで購買へとつながっていく。電子書籍は、原則的に求めるものがあって検索するため、偶発的な出会いが起こりにくい。もちろん紙の本も実際に手に取ってもらうことは簡単なことではない。そのため、デザイン面を充実させることで目を引く効果を演出してきた。今回のカラー化には、そのさらなる効果を期待している」

◇ ◇ ◇ ◇

土井氏は、オフセット印刷とデジタル印刷の関係性を「鉄道と自動車」に例えて説明する。

「お互い得意とする領域が異なっており、その得意とする強みを融合することで最適なパフォーマンスが発揮できる。例えるならば、鉄道で長距離を短時間で移動し、最終的な目的地には自動車でピンポイントで到着する。オフセット印刷とデジタル印刷もハイブリッド運用を円滑に進めることができれば、紙メディアは、まだまだ成長できる余地がある。オフセット印刷はデジタル印刷に取って代わられるのではなく、これからも共存していくと思う」

講談社では、新刊はオフセット印刷を使うことが多いが、重版ではDSRに切り替えることによって在庫量を最適化しているという。土井氏が掲げる得意とする強みの融合、つまりハイブリッド印刷を実践している。