ダックエンジニアリング、顧客に育てられて半世紀...新体制で次代へ

「お客様の発展に貢献」〜新社長に髙城氏、氷上氏は会長に就任

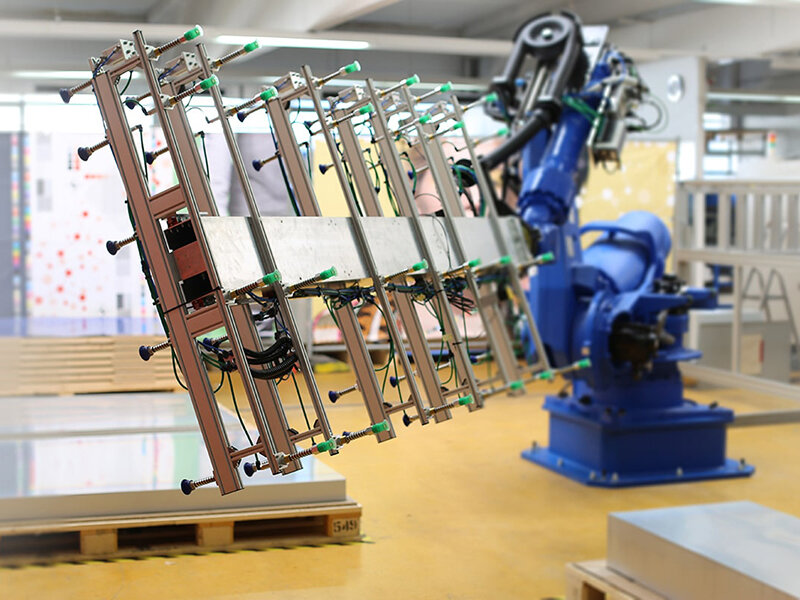

1973年5月に創業したダックエンジニアリング(株)(本社/京都市南区上鳥羽大柳町1-5)は今年、50周年を迎えた。この間、「知能ロボットのダックエンジニアリング」は「画像処理のダックエンジニアリング」に変貌を遂げ、現在はハードウェアをベースにした印刷関連のあらゆる業界に検査装置や画像処理ソリューションを提供している。今年9月には、代表取締役社長に髙城清次氏、代表取締役会長に氷上好孝氏が就任するツートップの新体制で新たなスタートを切った。半世紀にわたりお世話になった顧客に感謝の気持ちを持ち、今後も搬送機などの各メーカーとのタイアップを強化しながら、顧客の発展に貢献できる検査装置の開発に挑戦していく。

今では印刷業界を代表する検査装置メーカーの1社として成長を遂げた同社であるが、その道のりは決して順風満帆であったわけではない。氷上社長は1984年に、「画像処理を研究開発したい」との思いから同社に入社したが、その3年後に会社は倒産。「DACは研究開発力と技術力はすごいのだが、当時は品質の安定など、ものづくりの体制が上手くできていなかった。それが原因で大赤字となり、一度は倒産の憂き目に遭った」(氷上会長)。

その後、コンバーテック業界を核としたユニコムグループの傘下となって再起を図ることになったが、入社からこれまでを振り返り、最も思い出深いこととして「無借金になり、黒字経営にできたこと」(氷上会長)と話すのは、偏に当時の苦い思い出があったからに違いない。ピーク時は180名いた従業員は26名にまで減少し、そこからの再スタートになったが、現在は100名の従業員を抱えるまでの企業に成長した。

そして、氷上会長の入社から1年後に入社してきたのが、大学の後輩でもあったという髙城社長である。電子回路に興味があったという髙城社長は新卒で同社に入社したが、その2年後に会社は倒産。「念願のハードウェア開発部門に配属され、頑張っていた矢先であった」(髙城社長)。入社してわずか2年のことで、転職するかDACに残るか選択肢に悩んでいた時期もあったが、「当時の会長に励まされ、DACで頑張っていこうと決意した」(髙城社長)。

新生・ダックエンジニアリングとなった後、同社は業績を回復させるため、利益を出せる開発が難しいメカトロニクスの分野からは撤退。「画像処理」に特化した研究開発へと大きく経営の舵を切り、新たな道を進んでいくことになる。

画像処理技術により、ラインセンサをエリア化した検査装置を開発

「画像処理」に特化したメーカーとして製品開発に邁進していくことになったDACは、エリアカメラを使用した画像処理を中心に、ラベルの検査やボトルの検査を行える「VIPシリーズ」を1988年2月に開発したが、そのような中、印刷シートの検査はできないかとの需要が出てきた。そこでDACでは、ラインセンサでスキャニングしたデータをエリアに変換するという方法を考案し特許を取得。ラインセンサカメラを使用した初の印刷検査装置「VLシリーズ」が誕生した。

さらに、1995年9月には「VLシリーズ」を一新し、ラインカメラ検査専用システムとしてカラー化・小型化・現場マッチング性を目標に開発した検査装置「Symphonyシリーズ」を発表した。これは、自社設計の画像処理専用LSIを開発することにより、髙速カラーライン/エリア変換検査を可能としたもので、髙精度・髙速検査が可能になったロングセラー製品となった。髙城社長は「Symphonyシリーズの発表まで、私もハードウェアの開発に携わっていた」と振り返る。

その後、髙城社長は2006年9月に取締役部長に就任。2014年9月常務取締役、2019年9月専務取締役、そして2023年9月、代表取締役社長に就任している。