「工程改善」という視点 〜 富士フイルムのトータルカラーマネージメントソリューション

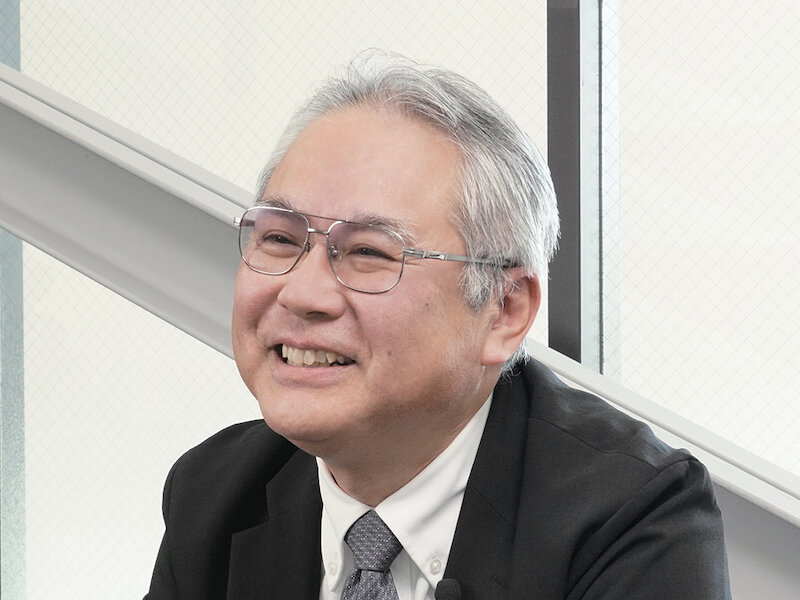

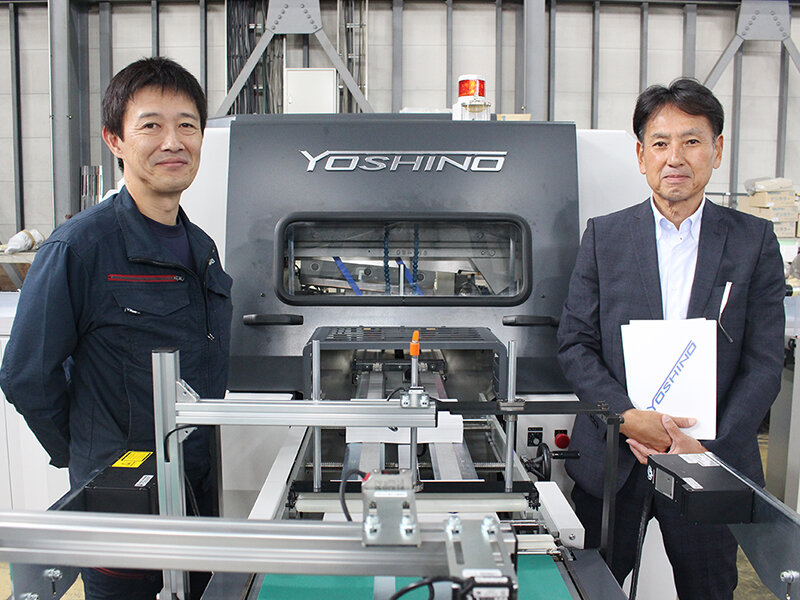

FFGS技術二部 大橋彰氏・安倍慎哉氏に聞く

プルーフに対する市場要求は、「品質」から「品質+付加価値」、さらに「品質+効率+多様性」へとシフトしている。これら要求課題に対して広い守備範囲を誇る富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株)(真茅久則社長)では、適切なデバイスやCMS運用ノウハウの提供、さらに長年蓄積された印刷診断解析データに基づく印刷物評価技術による印刷工程全体の最適化を提案するなど、トータルカラーマネージメントソリューションを展開している。そこで今回、同社技術二部の大橋彰氏と安倍慎哉氏に、プルーフの動向と同社ソリューションについて話を聞いた。

二極化するプルーフへのニーズ

大橋 「カラーマネージメント」は、測色器の進歩やカラーマッチングソフトの精度向上によって幅広い層の印刷会社でも取り組める時代になった。ただ、コスト削減要求が高まる中で、投資効果が見えにくいこの分野への積極的な投資は、しづらいという面もある。大手の印刷会社でさえ測色器1台購入に稟議が通らないことも多いと聞く。Japan Color認証企業数の伸びが鈍化している背景にもこのような現状が見て取れる。

安倍 Japan Color認証が一段落したもうひとつの理由として、より色にこだわるクライアントがJapan Colorではなく、むしろ自社基準やJMPA、Kaleido認証など、よりニッチな基準に重きを置くようになっていることも推測される。

また、プルーフ分野ではDDCPの時代が終焉を迎え、多くがインクジェットにシフトする中、クライアントの色へのこだわりやニーズの変化を反映し、二極化が進んでいる。より色にこだわるクライアントを持つ印刷会社は平台校正やDDCPの代替として、例えば「Jet Press」をデバイスとしてプルーフ用途で活用している。逆に、それほど色にこだわらないクライアントを持つ印刷会社は、サイズは限定されるが、より簡便なプルーフ運用を目指しPOD機、例えば「DocuColor1450GA」などを採用している。

カラーマッチングした状態を安定的に維持管理する

大橋 当社はカラーマネージメント分野において「モノ売り」だけではなく、「工程改善」という視点からトータルソリューションを展開している。

印刷現場改善ソリューション「Eco&Fast Printing」は、印刷品質を安定化させて資材のムダを減らし、コスト削減を実現しようというもので、その先にあるものとして我々はカラーマネージメントを提案している。

富士フイルムとしては、「i-ColorQC印刷診断」によって、色の標準化で印刷会社全体の効率化を図ろうとしてきた。印刷で無理なく再現できる基準を決め、各印刷機、プルーフ、プリンタで同じ色が再現できるように維持管理していこうというものである。

安倍 近年のカラーマネージメントでは機器やソフトの性能が向上したため、各社とも「一発勝負」であればかなり近いところまで色合わせが可能になった。ただし、そこで重要になるのは、カラーマネージメントをする「目的」である。

市場で散見される「プルーフ至上主義」「上流工程至上主義」になると、上流の数値管理さえすれば、色が合うと誤解されている場合がある。あくまで色校正は最終成果物である印刷物を補助するためのツールであり、印刷の安定化の後、印刷から吸い上げた数値に合わせた上で、維持管理していくことが重要である。

通常、「CMS」は、「カラーマネージメントシステム」、あるいは「カラーマッチングシステム」の略称とされるが、我々は新たな解釈として「カラーマネージメントソリューション」を提案している。これは印刷診断を元に工程管理や印刷品質全体の平準化、安定化を図るものだ。印刷工程全体で管理してこそ最大限の効果が得られる。そこが我々の考え方の原点である。

また、我々は印刷診断において日本最大級の膨大な印刷物解析データを持っている。印刷診断は、1980年代から実施しており、延べ8,000件を超える印刷診断のデータが当社に蓄積されている。インキベタ濃度、ドットゲインなど、日本の印刷物について解析データをもとに、印刷物の評価技術も確立している。

大橋 この評価技術では、枚葉、輪転、水なしなど、多様な印刷方式において、世の中で好ましいと評価されている印刷物を平均化した基準をもっており、この基準により誰もが好ましいと考える印刷品質を導き出すことができる。

当社の「カラーマネージメントソリューション」を支える軸として、この解析データベースと評価技術があり、印刷機の安定化や色基準の策定、それに付帯するプルーフシステムやクラウドを利用した工程全体の管理まで、ひとつひとつのソリューションが、すべて繋がって総合的かつ一元的に網羅されている。