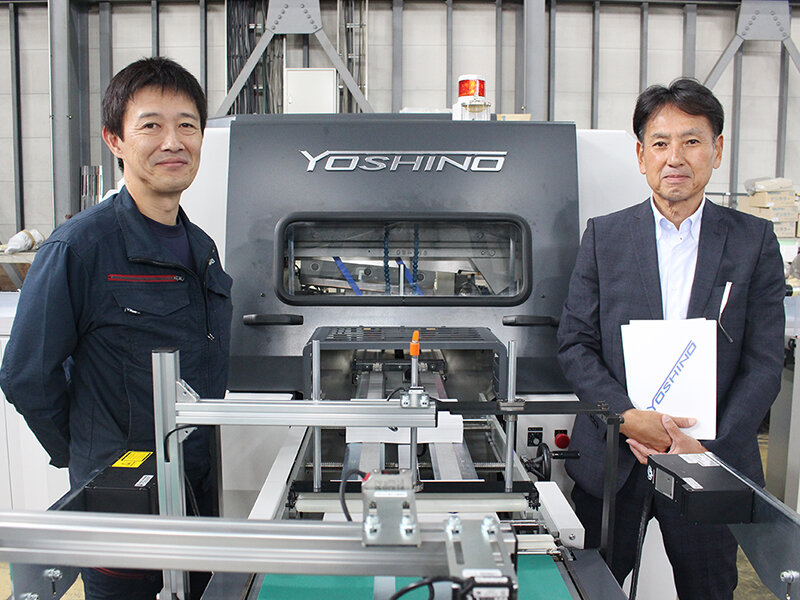

吉川印刷工業所、活版印刷で「京都ブランド」推進

デザイナーやクライアントのこだわりをカタチに

「活版で印刷したい人が増えている」。このように語るのは、創業90周年を迎える(株)吉川印刷工業所(京都市南区吉祥院這登中町45-1)の吉川宣治社長だ。同社は全国でも希少な菊全判を含む全4台の活版印刷機を設備。これにより、デザイナーやクライアントのこだわりをカタチにしながら「印刷の京都ブランド」を推進している。折本・お経本の印刷も得意とするなど、長年の伝統と技術を大切にしながら文化の都・京都の産業発展に貢献してきた印刷会社である。

同社は1932年8月、前会長の吉川健一氏が吉川印刷所として開業。1952年6月に法人化して現社名となり、現在に至る。この間、歴史を感じさせる現在の社屋を約50年前に竣工した。

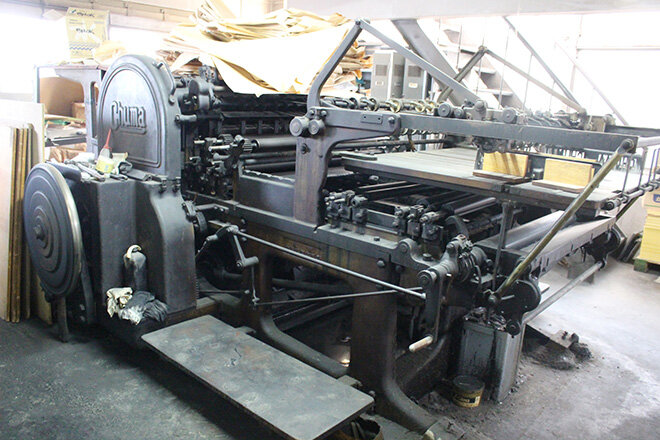

1階の工場には、全国でもほとんど現存していないとされる菊全判の活版印刷機1台、B2判1台、四六判四切2台の活版印刷機を設備しており、和紙による賞状やお茶袋、カレンダーの名入れなどの印刷を行っている。吉川社長は「活版印刷は水を使わないため、オフセットよりもしっかりとした、迫力のある色がでるのが特徴。文字の細い線までしっかりと出る。当社は活版印刷の難しいとされる技術も長年の伝統技術とノウハウにより、高品質な活版印刷を実現できる」として、力強い迫力のある活版印刷を今再び活用することを推奨している。

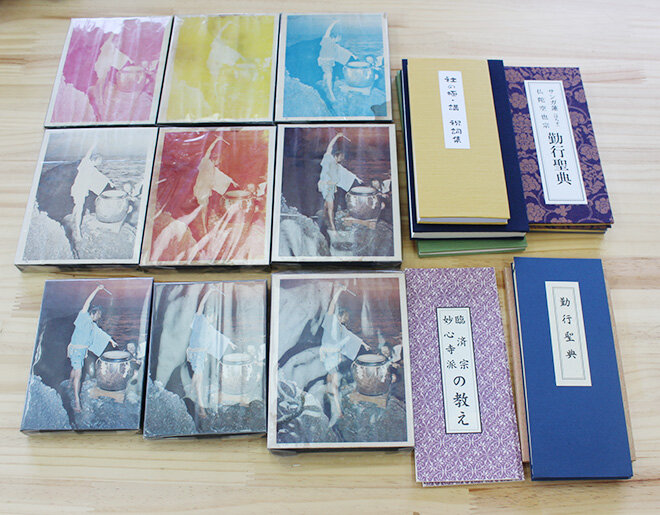

「活版印刷は単色印刷が基本であるが、カラーも可能。オフセット印刷のカラーは明るい、軽いというイメージがあるが、活版印刷のカラーの原色版は色が沈むという特徴がある。どちらが良いというのではなく、活版印刷のカラーは重厚感があるため、高級美術印刷や写真など、印刷物によってはオフセットでは不可能な重厚さを出すことができる」(吉川社長)

また、社屋の2階にはかつて活字組版を行っていたという植字場がそのまま残されている。吉川社長は「活版での印刷時、面付けが難しいが、活版職工は細かい技術で面付けや活字の文字再現の調整を行っている。これによりしっかりと紙にインキが付いている」と語る。このほか、同社の社屋には活版印刷が全盛期であった頃を思い起こさせる版や母型、鋳造機などが残されており、活版印刷にかける強い思いを感じる。

「最近は、活版印刷の魅力が改めて注目されており、名刺なども活版で印刷したいという人が増えている。採算的に非現実的な要望を伝えてくるデザイナーもいるほどである。ただ、活版印刷にはオフセットにはない魅力があるのは確かであり、活版印刷技術で『印刷の京都ブランド』をさらに推進していきたい」(吉川社長)

京都の伝統技術による折本・お経本を全国から受注

同社が折本・お経本の印刷・製本を開始したのは昭和30〜40年代。半世紀以上にわたる京都の伝統技術で折本によるお経本を作りたいという寺院は多いようで、現在はホームページにより全国から注文があるという。

「Book形式ではなく、折本にすることで伝統的な雰囲気だけでなく、思いをお洒落に表現することもできる。このため最近は折本によるお経本だけでなく、絵柄などを印刷した折本の注文などもある。長年のノウハウがある当社の折本技術を是非とも活用していただきたい」(吉川社長)

このほか、同社は頁物印刷を主力に、パンフレット、チラシ、ポスターなどの商業印刷物全般を取り扱っているが、これらについても「京都ブランド」の要素を含めたものを推奨していきたい考えだ。「印刷の京都ブランドには色合い、デザインなどの伝統がある。安かろう、早かろうも考えの1つだが、印刷の京都ブランドでこだわりのあるマイブックやマイお経本などを持ってみませんかと提案していきたい」(吉川社長)

同社は今後も、「京都らしさ」にこだわりを持ちながら、印刷物の付加価値向上を目指していく考えである。